Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

- А. Мясников. Андрей Белый и его роман «Петербург»

- ЧАСТЬ I

- Пролог

- Глава первая, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия

- Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями

- Глава третья, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак

- Глава четвертая, в которой ломается линия повествования

- ЧАСТЬ II

- Эпилог

- П. Антокольский. «Петербург» Андрея Белого (Послесловие)

- Л. К. Долгополов. Комментарии

«Петербург» - одно из наиболее значительных произведений известного писателя-символиста Андрея Белого. В этом своеобразном по стилю, художественным приемам и философской проблематике романе критически освещается общественный строй царской России, мертвенность бюрократической системы царизма.

Тексты печатаются по изданию: Андрей Белый. Петербург. М., изд-во «Никитинские субботники», 1928

Андрей Белый и его роман «Петербург»

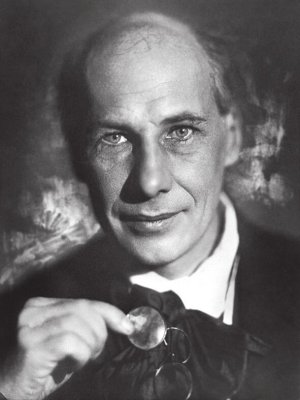

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934) был разносторонне одаренным человеком. Роман «Петербург» написан поэтом, опубликовавшим к тому времени три сборника стихов («Золото в лазури», 1904; «Пепел» и «Урна», 1909), автором четырех «Симфоний» («Героическая» или «Северная» 1901; «Драматическая», 1902; «Возврат», 1905; «Кубок метелей», 1908) и повести «Серебряный голубь» (1909); теоретиком символизма – его многочисленные статьи и исследования по теории и истории литературы лишь частично вошли в книги «Луг зеленый» (1910), «Символизм» (1910), «Арабески» (1911).

Роман «Петербург» создавался Белым в 10-х годах нашего века (печатался в альманахе «Сирин», отдельное издание появилось в 1916 году), в годы перед первой империалистической войной, в накаленной предреволюционной атмосфере, когда духовная жизнь страны стремительно изменялась. Позади был уже опыт русской революции 1905 года.

«Петербург» – роман о революции, роман о русской революции, написанный рукой одного из крупнейших теоретиков и художников символизма.

Александр Блок назвал 1910 год годом кризиса русского символизма. И этот кризис выразился не только в том, что в 1909 году прекратили свое существование ведущие журналы символизма «Весы» и «Золотое руно», но и потому, что чаемого возрождения общества, в которое так веровали символисты, в том числе и Белый, в начале века, не произошло. «Теза» надежд и предчувствий сменилась «антитезой» черных дней реакции. Символизм переживал глубочайший кризис, как метод искусства он не выдержал испытания временем. Подъем освободительного движения в России помог многим писателям по-новому посмотреть на задачи художника.

В этих сложных условиях философской и эстетической борьбы первых десятилетий XX века вызревала у Белого мысль о создании большого эпического полотна.

Эпоха подготовки и крушения первой русской революции отражена с разных позиций в ряде произведений тех лет: в романах М. Горького «Мать», А. Серафимовича «Город в степи», Ф. Сологуба «Творимая легенда», Л. Андреева «Сашка Жегулев» и других. Каждый из этих художников пытался разобраться в сложнейших социальных событиях, по-своему осмыслить невиданный подъем освободительного движения, извлечь из движения народных масс свои уроки.

«Океан народной страсти, в щепы дробящий утлый трон» (В. Брюсов) требовал и новых форм художественного воплощения. Материал был новый, злободневный, непривычный. Не все писатели обладали даром исторической проницательности, как Горький или Серафимович. Но даже в произведениях писателей, далеких от освободительной борьбы пролетариата, были отражены некоторые стороны революции, хотя многое было искажено ложными историческими концепциями, классовыми симпатиями и антипатиями.

Среди этих произведений особое место занимает роман Белого «Петербург». Как справедливо заметил А. В. Луначарский, роман А. Белого «довольно удачно передает то смятение умов и чувств, которое господствовало в так называемом «обществе» Петербурга перед революцией»1. Это «смятение умов и чувств» оказало влияние и на историческую концепцию писателя. Создавая роман о современности, он ставил и по-своему решал важные социальные проблемы. И в этом смысле «Петербург» – прежде всего социально-политический роман. При этом необходимо учитывать, что «луч» или «центр зрения» писателя, по терминологии А. Толстого2, часто существенно отклонялся от исторической правды, иногда даже противостоял ей. А. Белый был убежденным идеалистом. В своей книге «Революция и культура» (1917) он писал: «Революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция; экономический материализм полагает лишь в ней чистоту; и полагает он: революции духа – не чисты; они буржуазны»3. В каждом человеке, доказывал Белый, происходит борьба между косным «я» и высшим «я». Первый акт жизнестроительства – это создание мира искусств. Второй акт – создание себя по образу и подобию этого мира. Косное «я» стоит на страже и не пускает творца в созданное им царство свободы. В этом – трагедия творчества. «Кто же смог переступить этот порог, тот торжественно входит в это царство свободы»4

А. Белый отождествлял экономический материализм с его бездуховностью и упрощенностью в решении социальных проблем с историческим материализмом. Экономическому материализму, ненавистному ему, он противопоставлял собственную концепцию исторического развития.

В романе «Петербург» можно условно вычленить три аспекта, которые раскрывают основы исторических воззрении писателя. Это проблема Востока и Запада, судьбы послепетровской России и проблемы революции 1905 года.

Все эти проблемы в их сложном переплетении и определили не только «угол зрения» писателя, но композиционный и сюжетнообразный строй романа «Петербург».

«Восток или Запад» – так предполагал назвать писатель свою неосуществленную трилогию.

«Серебряный голубь» – повесть, в которой, по мысли Белого, «рассказан лишь эпизод из жизни сектантов», но эпизод, имеющий в то же время «самостоятельное значение». В этом произведении автор выносил свой приговор господствующим классам общества. Но кроме буржуазно-демократических слоев, обреченных на гибель, писатель угадывает и демократическую, «молодую Россию». Он видит светлую мистическую силу народа и темное начало в нем и считает, что спасти народ могут только религиозные сектанты, «голуби», духовно сплотившиеся в единый коллектив.

И в этой повести автор и его герои размышляют о том, что дал России Запад. Белый доказывал, и в этом своеобразие его исторической концепции, что сближение России с Западом вызовет мировой пожар, в котором сгорят рационалистические книги Запада и восторжествует народная Душа России.

Вторая часть неосуществленной трилогии – «Путники» должна была рассказать о дальнейших судьбах героев «Серебряного голубя» – Кати, Матрены, Кудеярова – после того, как главный герой, Дарьяльский, покинул сектантов. Эту повесть Белый не написал, он создал роман «Петербург» (который первоначально предполагал назвать «Лакированная карета»), сюжетно почти не связанный с повестью «Серебряный голубь».

Проблема Востока и Запада отнюдь не новая для русской литературы и общественной мысли: ее ставили еще западники и славянофилы, народники, «учитель» русского символизма Владимир Соловьев, ее ставил почти одновременно с Белым М. Горький. Постановка этой проблемы А. Белым осложнялась еще и тем, что сам писатель в те годы был увлечен антропософской доктриной немецкого философа Рудольфа Штейнера.

В романе «Петербург» А. Белый не ограничивается противопоставлением пассивного Востока активному Западу. Для него Восток и Запад это не только географические понятия, но и определенные модели человеческого поведения.

Одна из важнейших сцен романа – встреча Николая Аполлоновича, сына сенатора, убежденного неокантианца, случайного сообщника террористов, находящегося в «астральном сне», со своим далеким предком – преподобным туранцем. Николай Аполлонович пробовал доказать, что «монгольское дело» – это стихия «всеобщего разрушения».

«– Задача не понята, – возразил туранец, – параграф первый – Проспект».

– «Вместо ценности – нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена».

– «Вместо нового строя – зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта».

– «Не разрушенье Европы – ее неизменность...»

– «Монгольское дело...»

Таким образом, по Белому, «монгольское дело» – это прямолинейность, застой, дисциплина, бездуховность, неизменность открытых истин, отсутствие всяческого творческого начала. Оно проникает в кровь и сознание людей, живущих как на географическом Востоке, так и на Западе. По этой ложной программе живет и отец Николая Аполлоновича сенатор Аблеухов, далекий потомок мирзы Аб-Лая, вышедшего из киргиз-кайсацкой орды, получившего при крещении имя Андрея и прозвище Ухов. «Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто», – о чем автор в стиле канцелярских донесений сообщает на одной из первых страниц романа.

А. Белый пользуется различными художественными приемами чтобы установить мнимую связь «монгольского дела» с современной жизнью. Так, Аполлон Аполлонович сам не знает, что он живет и действует по программе, выработанной его далекими предками. Никто не говорит ему об этом. Только в середине романа в астральном сне его сына раскрываются основные признаки «монгольского дела». В их свете читатель, вернувшись к первым главам романа, по-иному оценивает дела и мысли сенатора. Здесь автор романа пользуется композиционным приемом обратной связи: последующие картины новым «лучом зрения» освещают картины предыдущие. А сын сенатора в астральном сне увидел головы Кин-Фу-Дзы или Будды, почувствовал, что его далекие предки, находящиеся в сношениях с тибетскими ламами, щедро наградили его кровь восточными началами.

На протяжении всего романа автор стремится постоянно напомнить читателю о том, что вопрос о восточном деле не решен, что это дело – серьезное и угрожающее. Так, например, на балу у Цукатовых редактор консервативной газеты уверяет гостей в том, что существует определенная связь между японской войной, волнениями в Китае и событиями в России.

Многим героям романа чудятся то азиатские, то даже африканские нашествия на Европу, им кажется, что они уже слышат топот железных всадников Чингиз-Хана.

Однако Белый крайне противоречив. В художественной концепции романа он резко противопоставляет восточные и западные начала. Пройдет всего несколько лет, и Белый-публицист будет отрицать то, что утверждал Белый-художник. В вышедшей в 1918 году книге «На перевале. Кризис жизни» (Петроград, 1918) Белый будет указывать на многовековые плодотворные связи Востока и Запада. «Непростительно, – отметит он, – деление в наши дни на деторождающую, безмозглую Азию и на Европу – бездетную, но с идеями: на восток и на запад!»

С проблемой Востока и Запада тесно связаны размышления Белого и его героев о дальнейших путях развития России в послепетровское время. Эти сложные вопросы Белый пытается разрешить и через призму художественных образов, созданных классиками русской литературы, прежде всего Пушкиным, Гоголем, Достоевским. На страницах романа по Невскому проспекту ходят гоголевские Носы, Медный всадник скачет по городу и, сойдя с коня, приходит в гости к Дудкину, потомки псевдореволюционеров Достоевского опутывают бесовскими сетями провокаций тех, кто хочет делать революцию, и т. д.

В центре внимания писателя образ Петра. В романе он дан в многогранных ракурсах: как историческая личность, как монумент, стоящий на Сенатской площади, как Медный всадник, созданный гением Пушкина, как вневременной современник, пришедший к Дудкину, и вместе с тем – это емкий и грандиозный символ.

Именно с образом Медного всадника связаны размышления о дальнейших исторических судьбах России. Внутренний монолог Дудкина – ключ к разгадке проблемы о будущем России, как, надо думать, ее понимал А. Белый.

Возвращаясь домой по улицам революционного Петербурга, Александр Иванович размышляет о том, что с появлением Петра надвое разделилась Россия. «Ты, Россия, как копь! – думает Дудкин, глядя на памятник Петру. – В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних». И далее Дудкин рассуждает о четырех возможных путях дальнейшего развития России, полагая, что они запечатлены в символическом образе монумента.

Во-первых, как петровский конь может оторваться от камня пьедестала, так некоторые из безумных сынов России оторвались от народной почвы. Но конь без узды может низринуться в водные хаосы.

Во-вторых, конь может в порыве броситься в воздух и вместе с сынами родины пропасть в облаках.

В-третьих, Россия, как петровский конь, вставший на дыбы, на долгие годы задумается над грозной своей судьбой.

В-четвертых, испугавшийся прыжка, копь может снова опустить копыта, чтобы, фыркая, понести огромного Всадника в глубину наших равнин.

«Да не будет!» – патетически взывает Дудкин, а вместе с ним и автор «Петербурга». Они предвидят горькие испытания, предначертанные родной стране, предчувствуют новую Цусиму, новую Калку, но верят в победу народа на новом Куликовом Поле.

Особое символическое значение имеет бредовая встреча Дудкина с Петром, пришедшим к нему на чердак. Писатель создает потрясающую по художественному мастерству сцену. Дудкин видел, как со скалы сорвался Всадник и полетел в туман к островам. Он услышал тяжелозвонкое цоканье (Белый в сноске указывает, что заимствовал этот эпитет у Пушкина; известно, что среди рисунков поэта есть один, изображающий скалу без Медного всадника).

У себя в жалкой каморке больной и измученный провокаторами Дудкин услышал, как что-то громадное, металлическое поднимается по лестнице, раздробляя ступени. В комнату Дудкина явился Медный гость. И вот каким предстал он перед ним: «...посередине дверного порога, из стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором... Плащ матовый отвисал тяжело – с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони...»

Ритмическая, наполненная аллитерациями и ассонансами проза Белого напоминала читателю не только о Медном всаднике Пушкина, но и о роковых шагах Командора из его же маленьких трагедий. Знаменательно, что Петр обращается к Дудкину с приветствием «Здравствуй, сынок!». Воедино смыкаются, по Белому, западный рационализм Петра, отдалившегося от народа, с нигилизмом и скептицизмом Дудкина, тоже далекого от парода, революционера, обреченного провокаторами на чердачное одиночество. Писатель замечает: «Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну...» История повторяется. В критике высказывалась мысль о том, что эта сцена «остается символом страшной силы русской государственности...»5. Однако можно сделать и другой вывод: самодержавный колосс не может не считаться с силами революции – он сам вынужден покинуть скалу и явиться к Неуловимому революционеру.

Если Дудкин символизирует собой силы, готовые ниспровергнуть петровские твердыни, то сенатор Аблеухов выступает в романе оплотом того гигантского бюрократического аппарата, который был создан Петром. Образ Аблеухова многозначен и сложен.

Белый указывал на его схожесть с гоголевскими Башмачкиным и Значительным лицом6; иногда его сравнивают с Карениным и Победоносцевым. Он близок к «монгольскому делу» не только по происхождению, но и по складу всей своей деятельности. И в то же время он не только сенатор созданного Петром Сената, но и убежденный защитник всей системы петровской государственности.

При чтении романа «Петербург» создается противоречивое впечатление. С одной стороны, жизнь полна конфликтов, стремительного движения. С другой – ничего не изменяется, все остается на своих местах. Это происходит оттого, что Белый, как и многие писатели-модернисты XX века, отрицал зависимость человека от окружающей социальной среды и возможность изменения человека и среды; считал, что только индивидуальная природа человека определяет нормы его поведения. Эта теория наложила отпечаток и на историческую концепцию Белого.

Автор «Петербурга» полагал, что история движется по замкнутому кругу. В знаменитой сцене встречи Петра и Дудкина читаем: «Медноголовый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, смыкая весь круг; протекали века; и встал – Николай; и вставали на трон Александры; а Александр Иванович, тень, без устали одолевала периоды времени, пробегая по дням, по годам, по сырым петербургским проспектам...»

Эта глубоко реакционная философия круговорота истории вела Белого к пессимистическим выводам. «Я – гублю: без возврата!..» – такую фразу Дудкин слышал от уличного сыщика, и ее же повторил царь Петр. Мир вставал перед Белым трагически неизменным.

Ничего доброго не ждал А. Белый и от растущего капитализма. В предисловии к сборнику «Пепел» (1909) он писал: «Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками – живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры»7

Этот «бред капиталистической культуры» тогдашней столицы Российской империи, «бред», осложненный взглядами писателя на проблему соотнесения Востока и Запада и историю послепетровской России, и нарисовал Белый в своем романе.

С проблемами Востока и Запада, с судьбами послепетровской России тесно сплетена третья проблема романа «Петербург» – проблема современности, русской революции 1905 года.

Л. Н. Толстой в предисловии к сочинениям Мопассана замечал, что цементом, скрепляющим произведение искусства, является «единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»8. Предметом изображения в романе «Петербург» была Россия эпохи первой русской революции. Отношение А. Белого к революции, которое определяло идейные и структурные особенности романа, было сложным и противоречивым. Ось реальной картины и ось философско-исторической концепции писателя то сближались, то отталкивались друг от друга. По удачному выражению М. Пришвина, «законы истории не всегда совпадают с законами сердца»9. В ряде случаев картина революционных событий неизбежно искажалась. Это объясняется во многом тем, что в центре творческого внимания Белого были деятели эсеровской партии, ее анархо-террористического крыла. «Здесь есть черты, – отмечал Б. В. Михайловский, – взятые из истории эсеровской партии. Бегство Дудкина из Сибири в бочке из-под капусты – эпизод биографии эсера Гершуни. Мистические интересы были не чужды эсеру-террористу Б. Савинкову (Ропшину). Для образа Липпанченко взяты черты одного из руководителей эсеровской партии Евно Азефа, выдавшего полиции на протяжении ряда лет множество революционеров, которых казнили»10.

Образ революционера Дудкина дан в романе крупным планом. Настоящее его имя Алексей Алексеевич Погорельский. Он – потомственный дворянин, порвавший со своим классом и ставший, по уверению А. Белого, виднейшим деятелем русской революции. Однако его философские и социологические воззрения далеки от взглядов подлинных революционеров. Он убежденный ницшеанец, полагающий, что историю творят выдающиеся личности. Для него народные массы – только исполнительный аппарат пли клавиатура, по которой свободно летают пальцы пианиста, руководителя освободительного движения. «Собственно говоря, не я в партии; во мне партия», – утверждает он. Дудкин прозван Неуловимым. Он бежал из ссылки в Якутии и не знает, что он – в руках провокаторов.

Дудкин, проповедующий разрушение культуры, наступление эпохи здорового варварства, восхищающийся творениями Ницше, размышляющий о судьбах России, строящий грандиозные философские концепции, видящий спасение человечества в приближении к хаосу, загнан провокаторами на чердак и должен довольствоваться общением с полуграмотными людьми, подобранными провокаторами для слежки за ним (дворником Моржовым, участковым писцом Воронковым и сапожником Бессмертным). Одиночество, алкоголизм, беспрерывное курение, бессонницы привели Дудкина к душевной болезни, к слуховым и зрительным галлюцинациям. Это он видит скалу – пьедестал без Всадника, это к нему на чердак пришел Петр, который назвал его «сынком».

Трагикомически выглядит сцена, когда Дудкин, узнав о провокаторстве Липпанченко, прокрался к нему на дачу, убил его и с ножницами в руках сел на обнаженный труп своего врага в позе Петра.

На протяжении всего романа А. Белый подчеркивает детали, сближающие Дудкина с Аблеуховыми. То наяву, то в бреду ему являются какие-то «хари восточного происхождения», является загадочный Шишнарфнэ. Он тоже боится безмерного пространства. Его волнует «категория льда». Он подвержен «мозговой игре». Этими сопоставлениями А. Белый хочет уверить читателя, что в каких-то важных аспектах революция сближается с реакцией. Так происходил процесс искажения исторической правды в романе «Петербург».

Между тем анализ романа снова подтверждает закономерность, которая раскрыта В. И. Лениным на примере творчества Толстого: «И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»11. А. Белый по масштабу таланта не был художником, равным Толстому, по отмеченная закономерность была присуща и его творчеству. В романе «Петербург» тема революции проходит через все произведение, прямо или косвенно определяя его композицию, движение сюжета, расстановку отдельных образов, подобно весенним ручьям, бьется под снеговым покровом, порою пугая автора и его героев своим мощным и победоносным звучанием.

В романе царит атмосфера катастрофичности общественного и частного бытия. Кризисные явления потрясают мощный государственный аппарат, и его служители теряют всякую жизненную устойчивость. Рушится карьера и семейное благополучие сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, его сына Николая Аполлоновича. Дудкин утрачивает веру в революцию. Гибнет провокатор Липпанченко. Разрушается семья Лихутиных, сам поручик Лихутин пытается кончить жизнь самоубийством. Герои испуганы ощущением действия каких-то неподвластных их воле сил, готовых взорвать устойчивые основы бытия, как ежесекундно может взорваться «сардинница ужасного содержания» – бомба, переданная Дудкиным младшему Аблеухову. Взаимоотношения героев осложнены густой сетью провокаций, значение которых в революционном движении А. Белый сильно преувеличивал.

Во второй главе романа дана очень многозначительная подглавка: «Учащались ссоры на улицах». В ней автор воссоздает атмосферу событий в России революционного 1905 года. Волновались заводы, бунтовали крестьяне, выступала против самодержавного строя интеллигенция. Высокая патетика кованой, ритмической прозы выражает величие и ужас происходящих событий. «Уууу-уууу-ууу» – так звучало в пространстве. «И – был ли то звук?» – спрашивал Белый и отвечал так: «Звук – какого-то небывалого смысла; и он достигал редкой силы и ясности; «уууу-уууу-ууу» раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел; ветра не было; и – безмолвствовал пес. Слышал ли ты октябревскую эту песню: тысяча девятьсот пятого года?»

Белый точно указал дату тех событий, которые отображены в его романе, – октябрь 1905 года.

«Петербург» – остро конфликтное произведение, что находит выражение в его сюжете, композиции, образной системе. В романе противопоставлены два непримиримых мира. Один – это мир планомерности и симметрии, порядка, прямолинейных проспектов л прямолинейных суждений, мир, созданный восточными предками и петровскими законодательствами. Другой – это мир Островов, хаоса и вражды.

Уже в начале романа А. Белый сталкивает ярких выразителей этих антагонистических сил – сенатора Аблеухова и Дудкина. Высокий сановник Аблеухов готовится ехать в возглавляемое им Учреждение. Подробно описано утро сенатора, его завтрак, разговоры, занятия, путь в Учреждение. Параллельно рисуется утро Дудкина на Островах и его путь в город. Он несет бомбу. Пути их пересекаются. Аблеухов в карете считал себя в безопасности, защищенным четырьмя плоскостями. И вдруг оп увидел незнакомца с узелком и, почувствовав его полный ненависти взгляд, ощутил полную незащищенность. «...Лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились глаза, обведенные синевой; кисти рук подлетели на уровень груди. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнув в стенку, упал на колени... Безотчетность движенья не поддавалась толкованию; кодекс правил сенатора не предусматривал...»

Позже А. Белый писал о том, как много работал он над жестами героев, которые «даны пантомимически, т. е. сознательно утрированы, главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте»12. Вышеприведенный пример показывает, какого художественного эффекта достигал А. Белый этим приемом изображения. Аблеухов не только боялся Островов, он их ненавидел, в мыслях своих готов был их раздавить, приковать к земле железом мостов, проткнуть со всех сторон стрелами проспектов. Но, несмотря на ярость сенатора, Острова проникали в город могучими демонстрациями.

В газетных вырезках «Дневника происшествий» сообщается о появлении в Петербурге таинственного Красного домино. Читатель знает, что это был Николай Аблеухов, который решил попугать пошленькую дамочку. Но Красное домино оказалось страшным для высших кругов Петербурга потому, что на него упал отблеск красного знамени революции. Это по-своему понял сенатор Аблеухов: «красный цвет был эмблемой Россию губившего хаоса». Так бытовой факт приобрел значение многозначного символа. На страницах романа часто встречается образ грозных в своем величии многотрубных заводов, окружающих Петербург, пугающих обывателей и сановников волной революционных демонстраций под красными знаменами.

Гул толпы, многоголосый, часто безымянный мощный ее хор то там, то здесь врывается в ритм повествования, выводит читателя на площади и улицы столицы и ее окрестностей. Все громче и настойчивее звучат речи о революции и эволюции, о забастовках и крестьянских бунтах.

Своеобразной особенностью композиции романа является присутствие на его страницах всеведущего автора, который не скрывается, как это старался делать, например, Г. Флобер, а открыто присутствует в произведении. Он знает больше, чем знают его герои или читатель. Это он вместе с созданными им героями размышляет об отношениях Востока и Запада, о характере и судьбах петровских преобразований, о русской революции и ее предпосылках; Автор часто обращается непосредственно к читателю, полагая найти в нем единомышленника.

Так, он вводит читателя в свою творческую лабораторию, когда вслух размышляет о таинствах «мозговой игры» сенатора Аблеухова: «Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг разнообразия сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать неким, потрясающим бытием, нападающим ночью: «...атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра».

Или еще. Рассуждения Дудкина о круговороте истории завершаются прямым авторским обращением к читателям: «...а вдогонку за ним и вдогонку за всеми, – гремели удары металла, дробящие жизни. Тот грохот я слышал; ты – слышал ли?»

Писатель мастерски владеет искусством портрета. Ярко изображен один из столпов императорской государственности – сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов. Образ строится на диспропорции между физическим и духовным ничтожеством героя и той огромной властью, которой он наделен.

В изображении романа Аблеухова с Анной Петровной читатель улавливает нечто вроде пародии на некоторые сюжетные линии романа «Анна Каренина» Толстого. Стареющий сановник женится на молодой и красивой женщине, она полюбила другого человека, ушла от мужа, потом приходит на свидание с сыном и т. д.13. Но образ сенатора Белый рисует одновременно в водевильном и гротескном плане14. В несколько сентиментальном духе изображается примирение супругов Аблеуховых и их семейная идиллия. Л. Н. Толстой нарисовал трагедию любви, А. Белый показал, как трагедия переросла в фарс.

В лучших традициях щедринской сатиры дано изображение Учреждения, которое возглавляет Аблеухов, и зловещий портрет главы этого Учреждения. Белый запечатлевает его в момент бюрократического творчества. Он как бы парил над бескрайними просторами России. Внутреннее его ничтожество раскрывается и через поведение в быту: он завел особую номенклатуру полок с цифрами и буквенными знаками для предметов своего туалета.

Полнейшее изобличение героя происходит в момент, когда он лишился власти. Потеряв золотой мундир, он предстает перед читателем геморроидальным стариком с прерывисто дышащей волосатой грудью. Король оказался голым!

Такой же прием полнейшей дискредитации, дегероизации использован и по отношению к Дудкину. Гордый ницшеанец, прозванный Неуловимым, оказывается послушной пешкой в руках провокаторов, «человеком с усиками», пародийно схожим с Медным всадником. Двуликим Янусом предстает в романе и младший Аблеухов. Одни считают его красавцем, другие – уродом. Для Софьи Петровпы он и красный шут, и одновременно – лягушонок. Сутуловатый, в своей николаевской шинели, он иногда казался одноруким или однокрылым.

Итак, роман «Петербург» был написан рукой одного из крупнейших художников и теоретиков символизма. И в современной критике сложилась традиция называть этот роман наивысшим достижением символистской прозы.

Так ли это? Отражает ли этот роман действительность с позиций художественного метода символистов с их учением о двоемирин, с теорией соответствий, символов, намекающих на потусторонние сущности?

Роман А. Белого не «вмещается» в рамки ни одного из существовавших в те годы литературных направлений, в нем переплетаются разные художественные тенденции, которые и породили односторонние оценки этого противоречивого и сложного произведения. Символисты использовали символ для косвенной передачи в искусстве сверхчувственного, потустороннего, «тайны» – иными словами, провозглашали принцип двоемирия. Вслед за Ш. Бодлером они пытались установить известное соответствие между звуками, цветами и запахами и вслед за П. Верленом боролись за внесение духа музыки в поэзию.

В романе «Петербург» немало таких образов-символов, вызывающих сложные и многогранные ассоциации. Некоторые символические образы несут на себе огромную смысловую нагрузку, проходят через весь роман, определяя движение сюжета и судьбы его героев. Таковы образы Петербурга, Востока и Запада, красного и белого домино, «сардинницы ужасного содержания», каменной кариатиды, поддерживающей карниз входа в то Учреждение, где руководителем был сенатор Аблеухов. Она немой свидетель многих событий российской истории и как бы символизирует тезис – все изменяется, все проходит, а жизнь остается в своих основах все такой же, и в то же время даже старая кариатида ощущает, что так жить нельзя. Ей хочется распрямиться и раздавить стаи котелков праздной петербургской толпы. Веяние революционных событий оживляет даже камень!

Грандиозен и многоакцентен образ Петербурга в этом романе. Перед читателями встает Петербург Пушкина, Петербург Достоевского, Петербург Аблеуховых, Петербург Дудкина, – Петербург, переплавленной творческим воображением самого Белого.

Сложные ассоциации возникают в романе и в результате взаимоосвещения не зависимых, казалось бы, друг от друга сцен. Так, готовящееся отцеубийство наводит автора на мысль о преступлении в Михайловском замке – этом «мрачном месте», где был задушен император Павел. Современность в романе А. Белого «вглядывается» в историю. Неизменность человеческих драм всех веков как бы иллюстрируют формулу Леонида Андреева «так было, так будет».

И все же изучение символики А. Белого приводит к мысли, что в системе символов романа «Петербург» почти нет намека на то двоемирие, которое определяло основы эстетической и философской системы символистов, рассматривающей явления реальной жизни и художественные образы лишь как отражение потусторонних миров. В романе причудливо переплетаются реалистические и декадентские тенденции.

В эпоху, когда некоторые литературные группы демонстративно утверждали, что реализм умер, что пора сбросить классиков с парохода современности, писатель, по-своему осмысляя образы классической литературы, опирался на них, смело вводил их в ткань своего романа. На произведении А. Белого явственно ощутимо влияние русского социально-психологического романа, осложненного открытиями XX века – условно-метафорическими формами, сложными ассоциациями. Так, для стиля романа характерны элементы экспрессионизма. Вещи живут не менее активной жизнью, чем люди: зеркала смеются, тротуары шепчут и шаркают, навстречу летят проспект за проспектом, и т. д.

Все эти различные стилевые тенденции, сосуществующие в романе, и дали основание А. В. Луначарскому назвать «Петербург» вычурным, но и крупнейшим художественным произведением, отражающим смятение умов определенных кругов общества накануне революции. Роман А. Белого отражает не только смятение его героев, но и растерянность автора, который понимал, что так жить, как жила Россия тех времен, уже невозможно, а как нужно жить, он не знал.

1 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т 3. М., «Художественная литература», 1964, с. 279.

2 «А. Толстой о литературе». М., «Советский писатель», 1956, с 208.

3 А. Белый. Революция и культура. М., 1917, с. 19.

4 А. Белый. Революция и культура, с. 24.

5 «Развитие реализма в русской литературе», т. 3. М., «Наука», 1974, с. 223-224.

6 А. Белый. «Мастерство Гоголя». М., ГИХЛ, 1934, с. 305.

7 А. Белый. Стихотворения и поэмы. М.-Л., «Советский писатель», 1966, с. 544.

8 Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 15. М., «Художественная литература», 1964. с. 264.

9 М. М. Пришвин. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 793.

10 Б. В. Михайловский. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., Изд-во МГУ, 1969, с. 451.

11 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 206.

12 А. Белый. Маски. М., ГИХЛ, 1932, с. 11.

13 Б. В. Михайловский. Избранные статьи о литературе и искусстве, с. 450.

14 В. С. Перцов. Писатель и новая действительность. М., 1961, с. 301.

ПЕТЕРБУРГ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В последнем русском издании автор следует берлинскому изданию «Петербурга» (1922 г.); это издание значительно сокращает текст (более чем на треть); сличение двух вариантов дает совсем разное впечатленье от них; кажется, будто нечто основное изменилось в «Петербурге»; для читателей первого издания – «Петербург» данного издания – новая книга.

Для автора она лишь возвращение к основному замыслу, а первое издание – черновик, который судьба (спешность срочной работы) не позволила доработать до чистовика; сухость, краткость, концентрированность изложения (так виделся автору «Петербург» в замысле) черновик превратил в туманную витиеватость.

Особенно радует автора, что этим изданием снимается с него вина полной перекалеченности основного «драматического» текста «Петербурга»; но это не вина автора, а судеб постановки драмы «Петербург».*1

Кучино

12 декабря 1927 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЛОГ

Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых – грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... – Но – прочая, прочая, прочая.*2

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: – из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что то же), подлинно принадлежит Российской Империи. А Царь-град, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия.*3 И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов, – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный Проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм... да:... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому-то Невский Проспект – прямолинейный проспект.

Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду – существование полуторамиллнонного московского населения, – то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах ?ке губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга.*4 Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах; в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть*5: оттуда из этой вот точки несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия.|

Была ужасная пора: О ней свежо воспоминанье... О ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ...*6 |

АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ АБЛЕУХОВ

Аполлон Аполлонович Аблеухов был почтенного рода: имел своим предком Адама. И это не главное: важней, что один из этого почтенного рода был Сим*7: прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.

Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Они проживали в киргиз-кайсацкой орде*8, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны*9 доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора*10, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов уже в Аблеухова просто.

Этот прапрадед и оказался истоком рода.

Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

– «Сам-то, вишь, встал...»

– «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию...»

– «Утром почтарь говорил, будто барину – письмецо из Гишпании; с гишпанскою маркою».

– «Я вам вот что замечу; меньше бы вы в письма-то совали свой нос...»

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намеренье: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости.

Рассеянность проистекла оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофей свой.

Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:

– «Николай Аполлонович встал?»

– «Никак нет: еще не встали...»

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

– «Ээ... скажите: когда же – скажите – Николай Аполлонович, так сказать...»

И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

СЛОВОМ, БЫЛ ОН ГЛАВОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ...

Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?

Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось.*11 С водворением Аблеухова на ответственный пост Департамент*12 девятый бездействовал. С Департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. (Департамент девятый за ввоз не стоял.)

Аполлон Аполлонович был главой Учреждения; ну, тог о... как его?

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот – удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России.

Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и – папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней.

От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика*13, одного из тех «

СЕВЕРО-ВОСТОК

В дубовой столовой уже куковала стенная кукушка; Аполлон Аполлонович сел перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки хлеба; за кофием – даже, даже – пошучивал он:

– «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»

– «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее – действительный тайный».

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

– «Не так полагаете: трубочист...»

Камердинер уж знал окончание каламбура: об этом – молчок.

– «Почему же, осмелюсь спросить?»

– «Перед действительным тайным, Семеныч, сторонятся...»

– «Полагаю, что – так...»

– «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный: запачкает трубочист».

– «Вот оно как-с» –

– «Так-то вот: только есть еще должность почтеннее...»

И тут же прибавил:

– «Ватерклозетчика...»

– «Пфф...»

И – глоток кофея.

– «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна...»

При слове же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.

– «Пальто серое-с?»

– «Серое...»

– «И перчатки-с?»

– «Перчатки мне замшевые...»

– «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать-с: перчатки-то у нас в шифоньерке: полка-бе – северо-запад».

Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: проделал ревизию инвентарю; инвентарь был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.*14

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка-бе и св, то есть северо-восток, копию же с реестра получил камердинер.

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно.

БАРОН, БОРОНА

Со стола поднялась длинноногая бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски наш век утерял; стекло потемнело от времени; и – тонкая роспись.

Золотые трюмо отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; их увенчивал крылышком золотощекий амурчик; поблескивал перламутровый столик.

Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад – тридцать лет. Воспоминание о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнуло некстати так в сенаторской голове.

Тотчас же глаза перевел на рояль он.

С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится – игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна*15...

Разблистались листики инкрустации – перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сидения завивались веночки; и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова.

И конвертики разрывались: обыкновенный, почтовый – марка наклеена косо:

– «Так-с, так-с, хорошо-с...»

– «Просьба. .»

– «Просьба и просьба...»

Со временем, потом: как-нибудь...

Конверт из массивной бумаги – и с вензелем, с печатью на сургуче.

– «Мм... Граф Дубльве.*16.. Что такое?..»

– «Ммм...»

Граф Дубльве был начальник девятого Департамента.

Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука у сенатора дрогнула; он узнал этот почерк: – разглядывал испанскую марку, но – конверта не распечатал:

– «Деньги были же посланы?»

– «Деньги посланы будут!!!»

И Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку...

– «?...»

– «Поданы-с...»

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида*17 «Distribution des aigles par Napoleon premier».

Картина изображала надменного Императора в венке и горностайной порфире.

Холодно было великолепье гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились.

Но сенатором Аблеуховым холодание возводилось в принцип.

Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни; в этом доме конфузились все, уступая паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

С отъездом Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля: не гремела рулада.

Когда Аполлон Аполлонович спустился в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку – подарок министра.

Аполлон Аполлонович остановился на лестнице. Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:

– «Что вообще – да – поделывает... поделывает...»

– «?...»

– «Николай Аполлонович».

– «Ничего себе здравствуют...»

– «А еще?»

– «Затворяться изволят и книжки читают».

– «И книжки?»

– «Гуляют по комнатам-с...»

– «Гуляют – ...И? Как?»

– «В халате-с!.„»

– «Так... Дальше?»

– «Вчера поджидали...»

– «Кого?»

– «Костюмера...»

– «Какой такой костюмер?»

– «Костюмер-с...»

Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лпцо его просветилось и стало вдруг старческим:

– «Ну, так вы – знаете ли – барон».

– «?»

– «Борона у вас есть?»

– «Борона была-с: у родителя».

– «Ну, вот видите, а еще говорите...»

КАРЕТА ПОЛЕТЕЛА В ТУМАН

Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши.

Она поливала прохожих: и награждала их гриппами; ползли вместе с пылью дождя инфлуэнцы и гриппы под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; субъект озирался тоскливо; глядел на проспект; циркулировал он в бесконечность проспектов без всякого ропота – в потоке таких же, как он – среди лёта и грохота, слушая голос автомобильных рулад.

– И – спотыкался о набережную, где приканчивалось все: глас рулады, субъект.

Издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; и принизились здания; казалось – опустятся воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал Николаевский мост.

В хмурое утро распахнулись двери желтого дома: дом окнами выходил на Неву; и лакей с галуном бросился подавать знаки кучеру. Серые кони рванулись и подкатили карету, на которой был выведен герб: единорог, прободающий рыцаря.*18

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу падевая верную замшевую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и оттуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Карета стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный глядел через плечо в грязноватый туман – туда, куда стремительно пролетела карета; вздохнул и пошел; посмотрел туда же лакей: на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы.

КВАДРАТЫ, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЫ, КУБЫ

Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился – грязноватый, черновато-серый Исакий*19; намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая*20, у подножия из тумана просунулся косматою шапкою николаевский гренадер.

Карета летела на Невский.

Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от людей и от мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.

Гармонической простотой отличалися его вкусы.

Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек.

Там дома сливалися кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной; здесь средина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.

Вдохновение овладевало душою сенатора, когда линию Невского разрезал лакированный куб: там виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительпо: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда – в туманные дни, – ничего, никого.

А там были – линии: Нева, острова. Верно, в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман, –

– на теневых своих парусах полетел к Петербургу Летучий Голландец*21 из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли, и назвать островами волну набегающих облаков.

Аполлон Аполлонович островов не любил: население там – фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; жители островов причислены к народонаселенью Империи; всеобщая перепись введена и у них.

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: острова – раздавить! Приковать их железом огромного моста, проткнуть проспектными стрелами...

Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы...

После линии более всех симметричностей успокаивала его фигура – квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций.

Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.

Мокрый, скользкий проспект пересекся мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения стал городовой...

И такие же точно возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман.*22

Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с тем же рядом коробок, с тою же нумерацией, с теми же облаками.

Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающих призраков. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.

За Петербургом – ничего нет.

ЖИТЕЛИ ОСТРОВОВ ПОРАЖАЮТ ВАС

Был последний день сентября.

На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии, из тумана глядел дом огромный и серый; вела к этажам грязноватая лестница: были двери и двери; одна отворилась.

И незнакомец с чернейшими усиками показался на пороге ее.

В руке у него равномерно качался не то, чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов.

Лестница была черной, усеянной огуречными корками и йогой продавленным капустным листом. Незнакомец на пей поскользнулся.

Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила; другая рука (с узелком) описала зигзаг; незнакомец хотел охранить узелок от досадной случайности – от паденья на каменную ступень, потому что в движении локтя нарисовался фортель акробата.

Затем, в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутою охапкой осиновых дров, незнакомец усиленно стал выказывать попечение о судьбе узелка, могущего зацепить за полено.

Когда незнакомец спустился, то черная кошка, у ног, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность; и лицо передернула судорога.

Эти движения свойственны барышням.

И такие же точно движения отмечают подчас изнуренных бессонницей современников. Незнакомец бессонницею страдал: прокуренность обиталища на то намекала; и – свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица.

Незнакомец оставался на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сажени осиновых дров; и сквозь ворота был виден кусок семнадцатой линии, обсвистанной ветром.

Вы – линии!

В вас осталася память петровского Петербурга.

Параллельные линии некогда провел Петр*23; и они обросли то гранитом, то каменным, то деревянным забориком; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую, округленную, в строй колоннад.

Меж громадин остались петровские домики; вон – бревенчатый; вон – зеленый; вот – синий, одноэтажный, с ярко-красною вывескою «Столовая»; прямо в нос еще бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой*24, и – прибережным брезентом.

О, линии!..

Как они изменились: как и их изменили суровые дни!

Незнакомец припомнил: в окошке того глянцевитого домика в летний вечер старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре пронесли глазетовый гроб.

Он думал, что жизнь дорожает; рабочему люду жить трудно; оттуда вонзается Петербург и проспектными стрелами и ватагою каменных великанов.

Оттуда вставал Петербург; из волны облаков запылали там здания; там, казалось, парил кто-то злобный, холодный; оттуда, из воющего хаоса, уставился кто-то каменным взглядом, в туман выдавался черепом и ушами.

Все то незнакомец подумал; зажал он в кармане кулак; и он вспомнил, что падали листья.

Все знал наизусть. Эти павшие листья – для скольких последние листья: он стал – синеватая тень.

От себя же мы скажем: о, русские люди, о, русские люди! Вы толпы теней с островов не пускайте! Через летийские воды*25 уже перекинуты черные и сырые мосты. Разобрать бы их...

Поздно...

И тени валили по мосту; и темная тень незнакомца,

В руке у нее равномерно качался не то, чтобы маленький, все же не очень большой узелочек.

И, УВИДЕВ, РАСШИРИЛИСЬ, ЗАСВЕТИЛИСЬ, БЛЕСНУЛИ...

С предтекущей толпой престарелый сенатор общался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); поток теневой предносился, как мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах; качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого от Сатурна*26.

Вдруг... –

– лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились глаза, обведенные синевой; кисти рук подлетели на уровень груди. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнув в стенку, упал на колени...

Безотчетность движенья не поддавалась толкованию; кодекс правил сенатора не предусматривал...

Созерцая текущие силуэты, Аполлон Аполлонович уподоблял их сияющим точкам; одна из сих точек, срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара: –

– из котелков увидал он с угла пару глаз: а глаза выражали недопустимое: они узнали сенатора; и, узнавши, сбесились, расширились, засветили, блеснули.

Углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем вспомнил, сообразил, что в руке разночинец держал узелок.

Стиснутая потоком пролеток, карета остановилась у перекрестка; поток разночинцев прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки; обеспокоенный, Аполлон Аполлонович придвинулся к стеклам; тут он увидал разночинца; потом вспомнил то лицо, озадаченный трудностью подвести его под любую из существующих категорий...

Тогда-то глаза незнакомца расширись, засветились, блеснули.

В роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все; сердце билось; и ширилось; а в груди родилось ощущенье багрового шара, готового разорваться на части.

Аполлон Аполлонович ведь страдал расширением сердца.

Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и рукою прижавшись к скакавшему сердцу, отдался любимому созерцанию кубов, чтоб дать себе в происшедшем спокойный отчет.

Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородатой кариатидою, подпирающей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на плечо там упала темная треуголка: восьмидесятилетний швейцар засыпал над Биржевкою*27. Так же он засыпал позавчера и вчера.

Так он спал пятилетие... Так проспит он...

С той самой поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению главой Учреждения, прошло ужо пять с лишком лет. И тут были события: проволновался Китай, и пал Порт-Артур.*28

Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес взор в подъезд.

– «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишь ты, задыхаетесь...»

– «Все-то бегаете, будто маленький мальчик...»

– «А может... водицы?»

Но лицо именитого мужа изошло все морщинками:

– «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»

– «Какой, я позволю спросить?»

– «Нет просто графини?»

– «?»

– «Графин».

– «Хе-хе-хе-с...»

ДВУХ БЕДНО ОДЕТЫХ КУРСИСТОЧЕК...

Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; верней – утекал в совершенном смятенье от того перекрестка, где был он притиснут к карете, откуда уставились: ухо, цилиндр.

Это ухо он видел!

Он – кинулся в бегство.

Пересекая столбы разговоров, ловил их отрывки, и составлялися предложения.

– «Знаете?» – пронеслось где-то справа; погасло.

И – вынырнуло:

– «Собираются...»

– «Бросить...»

Шушукало сзади:

– «В кого?»

И вот темная пара сказала.

– «Абл...»

Прошла:

– «В Аблеухова?!»

Пара докончила где-то вдали...

– «Абл... ейка меня кк... исла... тою... попробуй...» И пара икала.

Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:

– «Собираются?..»

– «Бросить?..»

Кругом зашепталось:

– «Пора... право...»

Незнакомец услышал не «право», а «прово», докончил же сам:

– «Прово-кация?!»

Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл слышанных слов.

Просто он от себя присоединил предлог в е, ер: присоединением буквы в е и твердого знака изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и – главное: присоединил предлог – незнакомец.

Провокация, стало быть, в нем сидела самом.

О, русские люди!

Становитесь вы тенями клуболетящих туманов: туманы летят искони из свинцовых пространств закипевшего Балта*29; в туманы уставились пушки.

В двенадцать часов глухой пушечный выстрел торжественно огласил Петербург, великолепную столицу Империи: и туманы разорвалися, и тени рассеялись.

Только тень – молодой человек – не сотрясся и но распался от выстрела, беспрепятственно совершая пробег до Невы.

Вдруг – то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...

ДА ВЫ ПОМОЛЧИТЕ!..

«Вы – бы...»

Но слышалось:

«Бы – бы...»

И компания тощих пиджачников начинала визжать: – «А – ахха-ха, аха-ха!..»

Петербургская улица осенью – проницает; и леденит костный мозг, и щекочет; как скоро с ней попадаешь в помещение, улица в жилах течет лихорадкой.

Все то испытал незнакомец, войдя в запотевшую и парную переднюю, туго набитую: черными, синими, серыми, желтыми

Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикою; стены были расписаны рукой маляра, изображая обломки флотилии, с высоты которых в пространство указывал Петр.

– «Вам с пикончиком*30?»

– «Нет, без пикону!»

Сам думал: а почему был испуганный взгляд – за каретным стеклом: выпучились, окаменели, закрылись глаза; голова покачалась и скрылась; рука потряслась там безвластно; была не рука, а...

На прилавке же сохла закуска; скисали какие-то вялые листки с грудою перепрелых котлеток.

Вдали там посиживал праздно потеющий муж с кучерской бородой, в синей куртке, в смазных сапогах: опрокидывал рюмочки; подзывал полового:

– «Чаво бы нибудь...»

– «Дыньки-с?»

– «Мыло с сахаром твоя дынька...»

– «Бананчика-с?»

– «Неприличнава сорта фрухт...»

Трижды мой незнакомец уже проглотил терпкий яд. И сознание, отделяясь от тела, как ручка машинного рычага, начинало вертеться вокруг организма.

И сознание незнакомца на миг прояснилось: да; где узелочек? Вот он, – рядом, тут...

Эта встреча повышибла память.

– «Арбузика-с?»

– «К шуту арбузик: все только хруст на зубах; а во рту – хоть бы что...»

– «Ну так водочки...»

– «Не жалаете ль рюмочку?»

Праздно потеющий бородач подмигнул.

– «Отчего же-с?»

– «Да пил...»

– «Выпили бы в маем кумпанействе...»

Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел, ухватился за мокренький узелочек, за листик (газетного чтения); им он прикрыл узелочек:

– «Вы тульские будете?»

– «И вовсе не тульский...»

Он думал; и – нет; думы думались сами; и открывали картину: брезенты, канаты, селедки; набиты чем-то кули: меж кулями одетый в чернейшую кожу рабочий на спину все взваливал куль, выделяясь отчетливо в тумане летящих поверхностей; и куль глухо ухал в перегруженную балками барку; рабочий же (знакомый) стоял над кулями, вытаскивал трубочку.

– «По камерческой части?»

(Ах, господи!)

– «Нет!»

– «Вот он: а мы – в кучерах...»

– «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича*31 кучером...»

– «Ну и что ж?»

– «Да что ж: ничаво!..»

Вдруг – ...

Но о вдруг мы – впоследствии.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ ТАМ СТОЯЛ

Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; и восставали: доклады вчерашнего дня; у себя на столе он представил бумаги, порядок их и им сделанные пометки карандашами: синее «

От департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознанья; мозговая игра отступала на край поля зрения, как белесоватые разводы обой: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр поля, как портрет.

Портрет? То есть: –

И нет его – и Русь оставил он...

Кто? Сенатор? Он? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет: Вячеслав Константинович*32... А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится – очередь за мной...

Зовет меня мой Дельвиг милый...

Очередь – очередь: по очереди –

И над землей сошлися новы тучи*33,

И ураган их...

Кучка бумаг выскочила на поверхность сознания: Аполлон Аполлонович прицелился к текущему деловому дню.

– «Потрудитесь же, Герман Германович, приготовить – то самое, как его...»

– «Дело дьякона Зракова!»

Тут он вспомнил (он вовсе забыл): да, – глаза: удивились, сбесились... И зачем был зигзаг?.. Пренеприятный. И разночинца как будто бы видел – когда-то: а может быть, – нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета...

Письменный стол там стоял, а камин растрещался поленьями; Аполлон Аполлонович грел у камина иззябшие руки, а мозговая игра продолжала там строить туманные плоскости:

– «Николай Аполлонович...»

Тут Аполлон Аполлонович...

– «?..»

Аполлон Аполлонович остановился у двери.

Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений; мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты; плоскость, однако, порой раздвигался, пропускала в центр умственной жизни сюрприз.

Аполлон Аполлонович вспомнил:

Как-то спускался он с лестницы; Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, с кем-то...; о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно помешало спросить:

– «А скажи-ка мне, Коленька, кто это такое тебя посещает, голубчик мой?»

Николай Аполлонович опустил бы глаза:

– «Да так себе, папаша: меня посещают...»

Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько тогда этой личностью разночинца, глядевшего из передней в пальто; у незнакомца были те самые усики и поразительные глаза (вы такие б встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот; вы такие бы встретили на портрете, приложенном к биографии великого человека; и далее: в невропатологической клинике).

Глаза и тогда: расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, – повторится.

Аполлон Аполлонович посмотрел вдруг за дверь: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! И – склоненные головы! Какое кипучее и могучее бумажное производство!

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробка его становилася чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир.

О, лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и все мысли носить в голове; ибо каждая мысль развивалась упорно в пространственно-временный образ; и продолжала свои бесконтрольные действия – вне сенаторской головы.

Аполлон Аполлонович был как Зевс*34: из его головы вытекали богини и гении; один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая, как образ, уже

Убегали и упрочнялись.

И одна убежавшая мысль была мыслью о том, что незнакомец существует действительно; мысль забежала обратно в сенаторский мозг.

Круг замкнулся.

Аполлон Аполлонович был как Зевс: так, едва из его головы родилась Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада.

Палладою был сенаторский дом.

Лакей поднимался по лестнице; о, прекрасная лестница! И – ступени: мягкие, как мозговые извилины, по которым не раз поднимались министры; – лакей уже в зале...

И опять-таки – зала: прекрасная. Окна и стены, немного холодные...

Мы окинули обиталище, руководствуясь признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.

Так; –

– в кой веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел: цветущее лоно природы; для нас это лоно тотчас распадалось на признаки: на фиалки, на лютики, на гвоздики; сенатор отдельности возводил вновь к единству; сказали б, конечно:

– «Вот лютик!»

– «Вот незабудочка...»

А Аполлон Аполлонович говорил и просто и кратко:

– «Цветок...»

Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками...

С лаконической краткостью охарактеризовал бы он и свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, столов; далее – начинались детали...

Но не мешает нам вспомнить: мелькнувшее мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков) – все, промелькнувшее мимо, – было одним раздражением мозговой оболочки, если не было недомоганием.., мозжечка.

Строилась иллюзия комнаты: и потом разлеталась бесследно; когда же захлопнулись двери из гулкого коридорчика, это только стучало в висках.

За захлопнутой дверью не оказалось гостиной, а мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены из искристых брызг (обусловленных приливом) – были свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височной и темянных костей.

Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами и с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует.

НАША РОЛЬ

Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.

Он, возникши, как мысль, почему-то связался с сенаторским домом; там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе.

От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «

Обследуем его душу; но прежде: обследуем ресторанчик; и даже – окрестности ресторанчика; на то есть основание.

В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца; пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы.

Но не попали ль мы сами впросак? Ну, какой же мы агент? Он – есть. И не дремлет, ей-богу, не дремлет.

Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман; один был и толст и высок, выделяясь сложением; но лица не могли разобрать (силуэты ведь лиц не имеют); и все ж разглядели: распущенный зонт и калоши да полукотиковую шапку с наушниками.

Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго; лицо было видно: лица не успели увидеть, ибо мы удивились огромности бородавки: так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция*35 (ей подобает так действовать в мире теней).

Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару; перед ресторанною дверью та пара остановилась.

– «Гм?»

– «Здесь...»

– «Так я и думал».

– «Какие вы приняли меры?..»

– «Я там, в ресторанчике, посадил человека».

– «Гм... Придется мне... Гм!.. Пожелать вам успеха...»

Предприятие поставлено, как часовой механизм.

– «Гм?»

– «Что такое?»

– «Проклятый насморк».

– «Послушайте: брали бы жалованье...»

– «Нет, вы меня не поймете!»

– «Пойму: положительно не хватает платков».

– «Что?»

– «Насморк же!..»

– «Я служу не за жалованье: я артист!»

– «Своего рода...»

– «Что?»

– «Лечусь сальной свечкой».

Фигурка повынимала иссморканный носовой свой платок:

– «Так передайте же: Николай Аполлонович обещание дал...»

– «Сальная свечка прекрасное средство!»

– «Расскажите им все!»

– «Вечером намажешь ноздрю, утром – рукой снимет».

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиц.

И вошла в ресторанчик.

И ПРИТОМ ЛИЦО ЛОСНИЛОСЬ...

«

«Оно» крадется за спиной; иногда же предшествует появлению в комнате; обеспокоен ужасно: в спине развивается ощущение, будто в спину, как в дверь, повалила ватага; обертываешься, просишь хозяйку:

– «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к двери».

Смеются. Ты тоже смеешься: будто не было – «

«Оно» кормится мозговою игрою; все гнусности мыслей- оно пожирает охотно; и распухает оно – таешь ты, как свеча; «вдруг», откормленный, но невидимый пес, начинает предшествовать, вызывая у наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора облаком: это – есть твое «вдруг».

Мы оставили в ресторанчике незнакомца.

Когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавало в собственном втором подбородке; притом лицо лоснилось.

Тут незнакомец наш обернулся:

– «Александр Иваныч...»

– «Липпанченко!»

Шейный воротничок у особы был повязан галстуком – атласно красным, кричащим, заколотым крупным стразом*36; полосатая темно-желтая пара облекала особу; на желтых ботинках поблескивал лак.

Заняв место за столиком незнакомца, особа воскликнула:

– «Кофейник... И – послушайте – коньяку: там бутылка моя, у меня...»

И кругом раздавалось:

– «Ты-то пил?»

– «Пил...»

– «Ел?..»

– «Ел...»

– «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»

– «Осторожнее», – вскричал незнакомец: толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения, накрывающий узелочек.

– «Что?» – Тут Липпанченко, сиявши лист, увидал узелок: губы дрогнули.

– «Это... это... и есть?..»

Губы еще продолжали дрожать, напоминая кусочки на ломтики нарезанной семги – не желто-красной, а маслянистой и желтой.

– «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». – Липпанченко протянул к узелку дубоватые пальцы, блистающие поддельными камнями перстней, все опухшие, с обгрызанными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).

– «Ведь еще лишь движенье (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»

И с особою бережливостью переложила особа теперь узелочек на стул.

– «Ну да, было бы с нами с обоими...» – неприятно сострил незнакомец.

А кругом раздавалось:

– «Свиньей не ругайтесь...»

– «Да я не ругаюсь».

– «Ругаетесь: попрекаете, что платили...»

– «Уж ешьте вы, ешьте; так правильней...»

– «Вот-с, Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок» – и Липпанченко покосился – «снесите немедленно к Николаю Аполлоновичу».

– «Но позвольте же: на хранении узелок может ведь лежать у меня...»

– «Неудобно: вас могут схватить; там будет в сохранности».

И толстяк, наклонившися, зашептал что-то на ухо:

– «Шу-шу-шу...»

– «Аблеухова?»

– «Шу...»

– «Аблеухову?..»

– «Шу...»

– «С Аблеуховым?..»

– «Да, не с сенатором, – с сыном: ему передайте уже заодно с узелком – письмецо: тут вот...»

Прямо к лицу незнакомца приваливалась Липпанченки узколобая голова; затаились пытливые глазки; чуть вздрагивала губа; и – посасывала; незнакомец прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; и – шелестело из отвратительных губок (так шелест от ног муравьиных над раскопанным муравейником); и казалось, что шепот имеет ужасное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться: страшное содержание шепота распадалось на будни.

– «Письмо передайте...»

Кругом раздавалось:

– «Что истина?»*37

– «Истина – естина...»

– «Знаю...»

– «А коли знаешь, хватай-ка тарелку да ешь...»

Пара Липпанченки напомнила незнакомцу цвет желтых обой обиталища на Васильевском Острове – цвет, с которым связалась бессонница; та бессонница в памяти вызвала роковое лицо с очень узкими, монгольскими глазами; лицо на него многократно глядело с обой. Исследуя днем это место, усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтоб отвлечь от воспоминаний об мучившей галлюцинации, неожиданно для себя стал болтливым:

– «Прислушайтесь к шуму...»

– «Изрядио шумят».

– «Звуки шума на «и», но слышится – «Ы»...»

Липпанченко, осовелый, ушел в свою думу.

– «В звуке «ы» слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?..»

– «Нет, нисколько», – и Липпанчеико оторвался от мысли...

– Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – небосвод, мысль, кристалл; звук «и-и-и» вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на «

Незнакомец прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним совершенно бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец тут на него посмотрел и подумал: «тьфу, гадость – татарщина...» Перед ним сидело просто какое-то «Ы»...

С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:

– «Ерыкало ты, ерыкало...»

– «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»

– «Почему такой странный вопрос?»

– «Во всех русских монгольская кровь».

КАКОЙ КОСТЮМЕР?

Помещение Николая Аполлоновича состояло из спальни, рабочего кабинета, приемной.

Всю спальню огромная занимала кровать; атласное одеяло ее покрывало – с накидками.

Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на колечках скользил шелк, обнаруживая ряды кожаных корешков.