Стихотворения

Содержание

- Евгений Евтушенко. Одной-единой страсти ради (О лирике Александра Межирова)

- ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕНА

- Баллада о цирке

- «Мы просыпались в сумраке мглистом...»

- «Одиночество гонит меня...»

- Отец

- «Нехорошо поговорил...»

- Любимая песня

- Посвящение

- Песня доверья

- Учитель

- «Тишайший снегопад...»

- Ветровое стекло

- «Я люблю — и ты права...»

- Море

- Городок

- Прощание с Кармен

- Будильник

- «Арбат — одна из самых узких улиц...»

- Бессонница

- Листопады

- Соседи

- «Этот город, как колокол-сплетник...»

- «Ты не напрасно шла со мною...»

- Февраль

- «Мне комнаты в привычку обживать...»

- «Возле трех вокзалов продавали...»

- «Подкова счастья!..»

- «От зноя и от пыли...»

- «Стоял над крышей пар...»

- Споры

- Возраст

- «Наедине с самим собой...»

- Проводы

- «Паровозного пара шквалы..»

- Ночь

- Календарь

- Медальон

- «О войне ни единого слова...»

- Саратов

- Музыка

- Этот год

- Прощание со снегом

- Мастера

- «Касторкой пахнет!..»

- «Обескрылен, ослеп и обезголосел...»

- «Москва. Мороз. Россия...»

- К морю

- Часы

- Защитник Москвы

- Женщины

- «Просыпался от лопат...»

- Станислава

- «Все приходит слишком поздно...»

- «Впервые в жизни собственным умом...»

- «Моя рука давно отвыкла...»

- Напутствие

- Ребро

- «Спокойно спал в больших домах в Москве...»

- Потолок

- Монолог, обращенный к хирургу

- Балетная студия

- «Верийский спуск в снегу...»

- «Как ни мудри и что ни говори...»

- «Все разошлись и вновь пришли...»

- Желтый цвет

- «Какие-то запахи детства стоят...»

- Два отрывка

- С войны

- Отпускник

- Эшелон

- «Две книги у меня...»

- Разговор с отцом

- Десантники

- Привычка

- Путь

- «Дитя прекрасно...»

- «Не обладаю правом впасть в обиду...»

- Монолог нравоучительный

- Оттепель

- «Зачем, зачем нам обживать...»

- Из дневника

- Страх

- Рим. Одиннадцать часов

- «Споры, свары, пересуды...»

- Скорая помощь

- «Твой дом стоит на берегу Москвы...»

- «Дагмара в Индии живет...»

- Соната

- Люди сентября

- «Спит на паперти калека...»

- Починка

- «В дом с мороза входит Леша...»

- Закрытый поворот

- «Снится, что умираю...»

- «Порядок жизни суетно-неистов...»

- Надпись на книге

- «Что-то дует в щели...»

- На полях перевода

- «Запретный Плод, не сорванный никем...»

- «Смена смене идет...»

- «В отрезке от шести и до восьми...»

- Новый возраст

- Серпухов

- Баллада возраста

- Предвоенная баллада

- За Ладогой

- «Ну, а дальше что?..»

- «Полумужчины, полудети...»

- На всякий случай

- А там все так же море бьет

- Голос Руставели у стен Крестового монастыря

- Голос Руставели в Белой келье

- Телефон

- «Отненавидели и отлюбили...»

- Музы

- Вильнюс

- Чернигов

- «Все то, что Гёте петь любовь заставило...»

- Шахматист

- «Нисходит и к нам благодать временами...»

- Иркутск

- Роден

- Обзор

- Браслет

- Штраф

- «В руинах Рим...»

- Монолог художницы

- Объяснение в любви

- Памяти ушедшей

- «Люди, люди мои!..»

- Тбилиси. Цех

- «На заснеженном вокзале...»

- «В жизни парка наметилась веха...»

- Успех

- Над домом

- «Неровный строй домов сутулых...»

- Черкешенка

- Аттракцион

- В блокаде

- «Просыпаюсь и курю...»

- ИЗ РАННИХ СТИХОВ

- Воспоминание о пехоте

- Ладожский лед

- «Человек живет на белом свете...»

- Стихи о мальчике

- Утром

- Коммунисты, вперед!

- Первый день

- Стихи о том, как сын стал солдатом

- Снова луг зарастает травой

- На зимнем полустанке

- Вес верст (Из поэмы)

- На рубежах (Поэма)

- Невский

- Песня

- Ночь I

- Рука Назарова

- Так уходили в бой

- Друзьям

- Костер

- В День Победы

- Эта весна

- После войны

- Возвращение

- Плыл плавный дождь

- Линия жизни

- Рассвет этой осени

- Прошла война

- Сегодня дождь

- Баллада о взводном

- Вступление в поэму

- 2-й монолог

- «После боя в замершем Берлине...»

- «Дорога, на бугры взлетая...»

- Тревога

- Грядущий город

- Ленинградец

- «Крытый верх у полуторки этой...»

- Прощай, оружие!

- «Когда-нибудь, лет через тридцать пять...»

- Памяти друга

- Годы Чкалова (Из поэмы)

- «Пусть век мой недолог...»

- В комсомольском полку перед боем

- Надпись на книге П. Шубина «Парус»

- Елена

- «Ливня июньского мокрые плети...»

- Песенка Сагурамо

- Твердыня

- Слово на кахетинском празднике

- Два стихотворения

- «На пыльном базаре вода из колонки...»

- «Мы звезды ловили, — я пальцы обжег...»

- Грузинский танец с мечами

- Миг

- «Я по утрам ищу твои следы...»

- «Все выдумал...»

- Горы

- Медведь

- «Две стены, окно и дверь...»

- «Как же мог умолчать я об этом...»

- «Я хочу сообщить...»

- Сон

- «Что мне делать в «стреле»...»

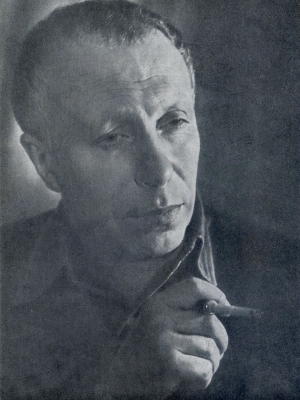

Александр Межиров формировался как человек и поэт в годы Великой Отечественной войны. Его личная судьба неотделима от судьбы Родины, от судьбы современников. Со школьной скамьи — на фронт; ранение, госпиталь, и снова фронт. В 1947 году появился его первый поэтический сборник «Дорога далека». Вошедшие в него «Стихи о мальчике», «Ладожский лед», «Вес верст», «Друзьям», «На рубежах» — достоверная летопись войны. С тех пор прошло четверть века, поэт выпустил много книг: «Ветровое стекло», «Прощание со снегом», «Подкова», «Лебяжий переулок», «Поздние стихи» и другие. И всегда — в любовную лирику, в глубокие раздумья о времени и о себе, о назначении поэта — вплетаются стихи, продолжающие военную тему, философски осмысляющие пережитое. Однотомник вобрал то лучшее, что создал Александр Межиров за двадцать пять лет поэтической деятельности.

ОДНОЙ-ЕДИНОЙ СТРАСТИ РАДИ

Посмотришь — и думаешь: страшно попасть

В такую вот переделку, —

вносили некую особую ноту в тему возвращения -с войны, в тему победителей. Уже в первой книге Межирова «Дорога далека» (1947) проявилась склонность его к размышлению не только над смыслом жизни, но и над смыслом -смерти, боязнь бездуховного физиологического счастья, отрешенность от скороговорочных признаний в любви к окружающему. В поэтах-фронтовиках, еще недавних мальчишках, -сквозило естественное для их возраста желание казаться более резкими, более матерыми, чем они были на самом деле. Интеллигентности как бы стеснялись. «Стихотворению форма нужна простая, как на красноармейце», — писал Луконин. Но из-под серошинельной формы межировской книги «Дорога далека» предательски торчал белый отложной воротничок мальчика из «Лебяжьего переулка». Самораскрытие было непроизвольным, может быть, даже противожеланным, но все-таки даже противожеланная искренность, в конечном счете, плодотворней нарочитости. Отличие Межирова от сверстников было и в том, что он не чурался чуть ли не дитатно обнаруживать следы влияния других поэтов в своих стихах и учился не у какого-либо одного поэта, с его определенной манерой, а сразу у многих, даже, казалось бы, взаимоисключающих. Но это не упрек во всеядности. Ученичество у Межирова сводилось не к примериванию чужих лиц, а к проникновению в глубь чужих лиц, что помогло открытию лица собственного. «Необщее выраженье» лица начало проступать у Межирова еще в первых стихах. Казалось, не хватает чуть-чуть большей обозначенности и оно вот-вот определится. Но дорога к себе далека. Однажды Межиров грустно оказал мне, тогда еще совсем зеленому юнцу, радостно манипулирующему пустотелыми гирями риторики: «Не плати по оплаченным счетам, Женя...» Судьбы поэтов старшего поколения для входящих в поэзию во все времена должны быть не только примерами, но и серьезными предупреждениями. К чести Межирова, он сам сделал свой опыт предупреждением, обращенным к молодым поэтам. То, что произошло с Межировым после первой его книги, никто лучше не выразил, чем это сделал он сам в хирургической по точности и мужеству стихотворной автобиографии.

Две книги у меня.

Одна

«Дорога далека».

Война.

Другую «Ветровым стеклом»

Претенциозно озаглавил

И в ранг добра возвел, прославил

То, что на фронте было злом.

А между ними пустота —

Тщета газетного листа...

«Дорога далека» была

Оплачена страданьем плоти, —

Она в дешевом переплете

По кругам пристальным пошла.

Другую выстрадал сполна

Духовно.

В ней опять война.

Плюс полублоковская вьюга.

Подстрочники. Потеря друга.

Позор. Забвенье. Тишина.

(«Две книги у меня...»)

На такую безжалостность, пожалуй, не решился ни один из сверстников Межирова. В этом постоянном стремлении к самобезжалостности и есть коренное отличие Межирова от многих поэтов, когда-то казавшихся неразрывно едиными на гребне исторических событий. После книги «Дорога далека» судьба Межирова складывалась драматически. Самовскрытие сменилось самозакрытпем. Он строго воспитывает себя, как профессионал, с презрением относясь к спекулирующим дилетантам. Межиров не идеализирует профессионализм как таковой.

Валяется сапожник, пьяный в дым.

Жена честит бродягу так и этак.

И все-таки:

Но как уланы под Бородиным,

Стоят подметки на моих штиблетах.

(«Починка»)

Но профессионализм лишь часть призвания, и даже великолепно поставленное дыхание при отсутствии живого воздуха обрекает на смерть. Межиров — прекрасный строймастер. В его поэтических зданиях не найдешь незациклеванных полов, разводов на потолках, топорщащихся безвкусных обоев, но из многих его послевоенных зданий как будто вытянут воздух, и там нечем дышать. Межировскии стих не размякал, как у многих, но казалось, что если постучать по нему, то в звуке будет нечто от сухой штукатурки, скрывающей пустоту в простенке.

Мой взводный живет на Фонтанке,

Он пишет картину о том,

Как шли в наступление танки,

Ревя на подъеме крутом.

А солнце горело в зените

И сквозь цеховое окно

Нагрело суровые нити

На фабрике «Веретено».

(«Баллада о взводном»)

Профессионализм в поэтической жизни Межирова стал оттеснять в сторону призвание. Угроза версификаторства усугубилась тем, что Межиров долгие годы занимался переводами. И, несмотря на то что у Межирова были случаи счастливого, творческого взаимообмена с грузинскими и литовскими поэтами, кипы посредственных подстрочников начали придавливать его собственные стихи. Набитая рука привыкла к внешней поэтизации студенистой массы. Когда та же самая рука бралась за иной перевод — с подстрочника собственной души, — то руку клонило в привычную сторону среднеарифметической поэтичности, хотя в данном случае «подстрочник» был наверняка незаурядный. И все-таки истинно поэтическое призвание Межирова победило в сражении с профессионализмом, и победило не дилетантски, а профессионально. Иногда, правда, даже в последних стихах Межирова чувствуется непреодоленный налет версификаторства: в красивоватых внутренних рифмах «Обо всем, что тебя надломило, обо всем, что не мило тебе», «В Туапсе начиналось море и кончалось горе мое», «Нет, не этим — не блеском, не плеском», в недорогостоящих псевдопоэтических пасах: «В дни, когда изнывал я от жажды, изнывала от жажды и ты», «Прощайте, ненужные вещи, — о, как вы мне были нужны», в высокопарном самонакручивании: «И приснится, как в черной могиле, в Чиатурах, под песню и стон, хоронили меня, хоронили рядом с молнией черной, как сон», в бальмонтовском самоукачивании: «Лей слезы, лей... Но ото всех на свете обид и бед земных и ото всех скорбей — зеленый скарабей в потомственном браслете, зеленый скарабей, зеленый скарабей». Но все это побеждено властным и, я бы сказал, отважным, лирическим реализмом самобезжалостности. И это не бесплодное ковыряние в психологических закоулках собственной души, а нравственное самоочищение, теперь уже оснащенное опытом зрелости. Пожалуй, ни один из наших современных поэтов с такой обнаженностью не писал об одиночестве. Не о том одиночестве, что порождается в мире, где главенствует мораль «человек человеку — волк», а об одиночестве, которое необходимо, когда ведется бой с самим собой, или об одиночестве творца, вынашивающего свой, понятный еще только ему замысел. Моменты такого одиночества — не что иное, как моменты тайной связи внутреннего мира с внешним или моменты поисков этой связи. Писать правду о своем одиночестве — это уже преодоление своего одиночества.

Одиночество гонит меня

В путь-дорогу,

В сумрак ночи и в сумерки дня.

Есть товарищи у меня,

Слава богу!

Есть товарищи у меня.

(«Одиночество гонит меня...»)

Последняя строчка скорей не констатация, а надежда, но в надежде подчас больше силы, чем в констатации. И если порой человеку одиноко, то он не должен забывать, что собственная совесть — это тоже надежный товарищ, а совесть и смелость почти синонимы. Поэтическую смелость иногда понимают как применение озадачивающих метафор, сногсшибательных рифм, ритмической супермодерной какофонии или, наоборот, как «мужественно противопоставленную модерну простоту», которая на деле хуже воровства. Но подлинная поэтическая смелость начинается не с безжалостности к традициям, не с безжалостности к нарушителям таковых, вообще не с безжалостности, направленной вовне, а именно с самобезжалостноети. И эта подлинная смелость и есть то распятие, ва которое Межиров сам себя обрек. Посмотрите, сколько самобезжалостности в книге:

Прости меня

за леность

Непрощенных дорог,

За жалкую нетленность

Полупонятных строк.

(«Отец»)

...Обеокрылел,

ослеп

и обезголосел, —

Мне искусство больше не по плечу.

Жизнь,

открой мне тайны своих ремесел, —

Быть причастным таинству

я

не хочу.

(«Обескрылел, ослеп и обезголосел...»)

...Все моря перешел.

И по суше

набродился.

Дорогами сыт!

И теперь, вызывая удушье,

комом в горле пространство стоит.

(«Люди, люди мои...»)

От понедельника до субботы,

От новогодья до ноября;

Эти свистящие повороты,

Все вхолостую, впустую, зря.

(«Мы просыпались в сумраке мглистом...»)

Самоанализа многие поэты избегают — иногда, возможно, из-за боязни обвинении в самокопании, иногда, возможно, из-за того, что и анализировать-то почти нечего. Но только самоанализ дает право на анализ мира объективного, ибо все поэтические призывы к совершенствованию бытия мало чего стоят без попытки самоусовершенствования. Строки Межирова:

До тридцати — поэтом быть почетно

И срам кромешный — после тридцати, —

конечно, нельзя понимать буквально. В них, скорее, есть мучительный вопрос. В его самоанализе проявляется отнюдь не мелкое самокопание, а черты духовной концентрации, ведущей к нравственному обновлению. Пример тому — книга Межирова «Последние стихи» (1971), где даже известные ранее стихи впервые так цельно сфокусировались. Я не слишком доверяю сентиментальному термину «вторая молодость». Речь идет о новом качестве зрелости. О Межирове в основном писали как о поэте военной темы. На самом деле, как показывает его поздняя лирика, он представляет собой гораздо большее явление, хотя постоянное возвращение к фронтовым истокам служило и служит моральным спасением в преодолении одиночества.

Воспоминанье двигалось, виясь,

Во тьме кромешной и при свете белом,

Между Войной и Миром — грубо, в целом —

Духовную налаживая связь.

(«В отрезке от шести и до восьми...»)

Удивительные по достоверности стихи «С войны», «Мы под Колшшом скопом стоим...», «Календарь», несмотря на то что они написаны о войне, не ограничены временной локальностью, а распространимы на всю жизнь. Одно из самых сильных произведений Межирова — «Баллада о цирке». Баллада похожа на поэму с потерянными главами, где, возможно, уточнялось, почему именно поэт «той войны, той приснопамятной волны» «обезголосел, охладел» и снова вернулся к мотогонкам па вертикальной стене. Сквозь легкий флер мистификации темы вертикальной стены проступает тема «пового круга дантовского ада».

Вопрос пробуждения совести

заслуживает романа.

Но я ни романа, ни повести

об этом не напишу.

Руль мотоцикла,

кривые рога «Индиана» —

В правой руке,

Успевшей привыкнуть к карандашу.

А левой прощаюсь, машу...

Я больше не буду

присутствовать на обедах,

Которые вы

задавали в мою честь.

Я больше не стану

вашего хлеба есть.

Об этом я и хотел сказать.

Напоследок.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Он стар, наш номер цирковой,

Его давно придумал кто-то, —

Но это все-таки работа,

Хотя и книзу головой.

. . . . . . . . . . . . . . . .

По совместительству, к несчастью,

Я замещаю зав литчастью.

По сравнению со стихами некоторых поэтов, взвинчивающих себя до истерической самоисступленности и таким образом создающих видимость темперамента, это выглядит несколько суховато. Но, может быть, истинный темперамент скрывается иногда именно в сдержанности? Самобезжалостность Межирова дает ему право не безжалостность, направленную вовне. Но каков же адрес этой безжалостности?

Бестолково заводят машину.

Тарахтенье уснуть не дает.

Тишину истязают ночную

Так, что кругом идет голова.

Хватит ручку крутить заводную,

Надо высушить света сперва!

(«Бессонница»)

Презренье профессионала к дилетантам. Что ж, оправданное прозренье...

Этот город, как колокол-сплетник,

Всюду радость мою раззвонил,

Чувств моих но жалея последних,

Клокотал, выбивался из сил.

(«Этот город...»)

Ненависть к соглядатаям, к сплетникам, превращающим чужую трагедию в собственное садистическое развлечение. Что ж, оправданная ненависть.

Набравшись вдоволь светскости и силы,

Допив до дна крепленое вино,

Артельщики, завмаги, воротилы

Вернулись на Столешников давно.

(«Люди сентября»)

Раздражение против «совмещанства», о котором Маяковский еще в двадцатых годах писал: «Товарищи! Головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит». Что ж, оправданное раздражение. А вот уже блестящий гротесковый монолог «завмагов от искусства»:

В жизни парка наметилась веха,

Та, которую век предрекал:

Ремонтируем комнату смеха,

Выпрямляем поверхность зеркал.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Пусть не слишком толпа веселится,

Перестанет бессмысленно ржать, —

Современников доблестных лица

Никому но дадим искажать!

(«В жизни парка...»)

Написано резко, с ядовитой безжалостностью. Что ж, и это оправдано. И все же, если адрес самобезжалостности у Межирова всегда точен, то адрес его безжалостности, направленной вовне, иногда весьма расплывчат и поэтому двусмыслен. Таковы стихи о мастере, в ужасе наблюдающем поведение «буратин, матрешек и петрушек», сделанных его руками. Тема разве лишь для легкого бурлескного проигрыша по клавишам, а вовсе не для трагического нажатия на педали неуместного в данном случае погребального органа. В стихотворении «Музы» желчность приобретает еще более мелочный, фельетонный характер, что противоречит сущности лучших стихов Межирова. Вообще, сила Межирова не там, где он пытается поверить алгеброй гармонию бытия, а там, где видит бытие во всей совокупности его, подчас в жестоких деталях:

Споры, свары, пересуды,

Козни, заговор, комплот.

Страх перед мытьем посуды

Женские сердца гнетет.

(«Споры, свары, пересуды...»)

Как вы топали по коридорам,

Как подслушивали под дверьми,

Представители мира, в котором

Людям быть не мешало б людьми.

Но эта жестокость бытия не ожесточает поэта, и даже в его несколько язвительной усмешке чувствуется «к людям на безлюдье неразделенная любовь».

Помню всех — и великих и сирых, —

Всеми вами доволен вполне.

Запах жареной рыбы в квартирах

Отвращенья не вызвал во мне.

(«Люди, люди мои...»)

Сквозь все поздние стихи проходит тема ответственности перед миром — перед товарищами по войне, перед отцом и няней, перед любимой, перед самим собой. Порой, обращаясь к этим дорогим образам, поэт, умеющий быть желчным, становится даже сентиментальным.

О, этих рук суровое касанье,

Сердца большие, полные любви.

Саратовские хмурые крестьяне,

Товарищи любимые мои!

(«Саратов»)

Родина моя, Россия...

Няня, Дуня, Евдокия...

(«Серпухов»)

Тут неожиданно даже чувствуется что-то непрофессиональное. Но слишком мастерски сколоченный стих бывает иногда оскорбителен по отношению к чужой и собственной боли, и в ряде случаев предпочтительнее недостаток профессионализма его избытку. И, может быть, забвение о собственном уменье и есть проявление высшего уровня мастерства, ибо мастерство неотделимо от нравственного такта. Главное в искусстве — точность. Как поразительно точен Межиров в замечательном стихотворении «Станислава».

Женский поиск

подобен бреду —

День короток, а ночь долга.

Женский поиск

подобен рейду

Но глубоким тылам врага.

. . . . . . . . . . . . .

Научилась

прощаться просто,

Уходя не стучать дверьми.

И процентов на девяносто

Бескорыстной

была с людьми.

Эти «девяносто процентов» и есть стопроцентная точность поэзии, потому что, даже воспевая, поэт не допускает никакой сусальности. С какой естественностью лирическое стихотворение превращается в один из лучших стихов, говорящих о мире не с вознесенной над абстрактным человечеством абстрактной трибуны, а из простой московской коммунальной квартиры, где стоит тот самый запах жареной рыбы. Некоторые поэты наряжают каждое стихотворение, как новогоднюю елку, отяжеляя смысл стеклянными шарами метафор, ватой сентиментальности, канителью изящных рифм, так что самой елки почти не видно. Но есть иная сила — сила ненарядности, неприкрашенное™.

Возле трех вокзалов продавали

Крупные воздушные шары,

Их торговки сами надували

Воздухом, тяжелым от жары.

А потом явился дворник Вася,

На торговку косо поглядел,

Папироску «Север» в зубы вдел

И сказал:

— А ну, давай смывайся...

Папиросой он шары прижег,

Ничего торговка не сжазала,

Только жалкий сделала прыжок

В сторону Казанского вокзала...

(«Возле трех вокзалов.»)

Последнее четверостишие написано с такой пластической осязаемостью, что торговка словно повисает в воздухе, как на картине Марка Шагала. Стихотворение «С войны» по своей пластической п психологической точности одно из лучших в советской поэзии.

Наш бедный стол

всегда бывал опрятен —

И, вероятно, только потому,

Что чистый спирт не оставляет пятен, —

Так воздадим же должное ему!

Еще война бандеровской гранатой

Влетала в полуночное окно,

Но где-то рядом, на постели смятой,

Спала девчонка

нежно и грешно.

Она недолго верность нам хранила —

Поцеловала, встала и ушла,

Но перед этим

что-то объяснила

И в чем-то разобраться помогла.

Как раненых выносит с поля боя

Веселая сестра из-под огня,

Так из войны, пожертвовав собою,

Она в ту осень вынесла меня.

И потому,

однажды вспомнив это,

Мы станем пить у шумного стола

За балерину из кордебалета,

Которая по жизни нас вела.

Так ли уж одиноко одиночество поэта, если в нем живет и девчонка, выносящая его с войны, как медсестра из-под огня; и угрюмый убежденный гуманист-отец, перед которым сыну страшно оказаться «горсткой пепла мудрой и бесполой»; и хирург Людмила Сергеевна, чьи руки ежедневно «по локоть в трагедии — в нашем теле...». Многое из этого вроде бы ушло, растворилось во времени, но искусство есть великое счастье воскрешения, казалось бы, потерянных людей, потерянных мгновений. Конечно, и люди и мгновения есть такие, что «тоска по ним лютей, чем припадки ностальгии на чужбине у людей». Но эти припадки ностальгии, превращающие кажущееся бесплотным в плоть искусства, и есть творчество. Герой Межирова не принадлежит к так называемым милым людям. Иногда он раздражает преувеличениями, мистификациями, раздражает своей собственной раздражительностью, доходящей до неприкрытой желчности, угрюмства. Но «простим угрюмство... Разве это сокрытый двигатель его?» «Милые люди», как показывает жизнь, в трудные минуты часто подводят. А вот неуживчивый, порой неприятный герой Межирова принадлежит к тем людям, на которых всегда можно положиться в трудную минуту. Только тот, кто самобезжалостен, может понять и пожалеть других.

Предо мной — закрытый поворот.

Знаю, не возьмешь его на бога.

Поворот закрытый —

это тот,

За которым не видна дорога.

...Где уж там аварий опасаться,

Если в жизни вое наоборот,

Мне бы только в поворот вписаться,

В поворот, в закрытый поворот.

(«Закрытый поворот»)

Конечно, трудно предугадать, что там за поворотом жизни в целом. Но, что бы ни произошло, Межиров уже навсегда вписался даже в еще закрытый для нашего взгляда поворот русской поэзии. Колеса межировского автомобиля несколько раз повисали над пропастью версификаторства, но руки профессионала сумели выравнять баранку руля. Преодоление одиночества в том, как когда-то

Стенали яростно,

навзрыд,

Одной-единой страсти ради

На полустанке — инвалид

И Шостакович — в Ленинграде.

(«Музыка»)

И ради этой одной-единой страсти и живет и пишет сложный, замечательный русский поэт Александр Межиров.

Евгений Евтушенко

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕНА

БАЛЛАДА О ЦИРКЕ

Метель взмахнула рукавом —

И в шарабане цирковом

Родился сын у акробатки.

А в шарабане для него

Не оказалось ничего:

Ни колыбели, ни кроватки.

Скрипела пестрая дуга,

И на спине у битюга

Проблескивал кристаллик соли...

Спешила труппа на гастроли...

Чем мальчик был, и кем он стал,

И как, чем стал он, быть устал,

Я вам рассказывать не стану.

К чему судьбу его судить,

Зачем без толку бередить

Зарубцевавшуюся рану.

Оно как будто ни к чему,

Но вспоминаются ему

Разрозненные эпизоды.

Забыть не может ни за что

Дырявое, как решето,

Заштопанное шапито

И номер, вышедший из моды.

Сперва работать начал он

Классический аттракцион:

Зигзагами по вертикали

На мотоцикле по стене

Гонял с другими наравне,

Чтобы его не освистали.

Но в нем иная страсть жила, —

Бессмысленна и тяжела,

Душой мальчишеской владела:

Он губы складывал в слова,

Хотя и не считал сперва,

Что это стоящее дело.

Потом война... И по войне

Он шел с другими наравне,

И все, что чуял, видел, слышал,

Коряво заносил в тетрадь,

И собирался умирать,

И умер он — ив люди вышел.

Он стал поэтом той войны,

Той приснопамятной волны,

Которая июньским летом

Вломилась в души, грохоча,

И сделала своим поэтом

Потомственного циркача.

Но, возвратись с войны домой

И отдышавшись еле-еле,

Он так решил:

«Войну допой

И крест поставь на этом деле».

Писанье вскорости забросил,

Обезголосел, охладел —

И от литературных дел

Вернулся в мир земных ремесел.

Он завершил жестокий круг

Восторгов, откровений, мук —

И разочаровался в сути

Божественного ремесла,

С которым жизнь его свела

На предвоенном перепутье.

Тогда-то, исковеркав слог,

В изяществе не видя проку,

Он создал грубый монолог

О возвращении к истоку:

Итак, мы прощаемся.

Я приобрел вертикальную стену

И за сходную цену

подержанный реквизит,

Ботфорты и бриджи

через неделю надену,

И ветер движенья

меня до костей просквозит.

Я победил.

Колесо моего мотоцикла

Не забуксует на треке

и со стены не свернет.

Боль в моем сердце

понемногу утихла.

Я перестал заикаться.

Гримасами не искажается рот.

Вопрос пробуждения совести

заслуживает романа.

Но я ни романа, ни повести

об этом не напишу.

Руль мотоцикла,

кривые рога «Индиана» —

В правой руке,

успевшей привыкнуть к карандашу.

А левой прощаюсь, машу...

Я больше не буду

присутствовать на обедах.

Которые вы

задавали в мою честь.

Я больше не стану

вашего хлеба есть,

Об этом я и хотел сказать.

Напоследок...

Однако этот монолог

Ему не только не помог,

Но даже повредил вначале.

Его собратья по перу

Сочли все это за игру

И не на шутку осерчали.

А те из них, кто был умней,

Подозревал, что дело в ней,

В какой-нибудь циркачке жалкой,

Подруге юношеских лет,

Что носит кожаный браслет

И челку, схожую с мочалкой.

Так или иначе. Но факт,

Что, не позер, не лжец, не фат,

Он принял твердое решенье

И, чтоб его осуществить,

Нашел в себе задор и прыть

И силу самоотрешенья.

Почувствовав, что хватит сил

Вернуться к вертикальной стенке,

Он все нюансы, все оттенки

Отверг, отринул, отрешил.

Теперь назад ни в коем разе

Не пустит вертикальный круг.

И вот гастроли на Кавказе.

Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг1.

Гастроли зимние на юге.

Военный госпиталь в Навтлуге.

Трамвайных рельс круги и дуги.

Напротив госпиталя — домик,

В нем проживаем — я и комик.

Коверный двадцать лет подряд

Жует опилки на манеже —

И улыбается все реже,

Репризам собственным не рад.

Я перед ним всегда в долгу,

Никак придумать не могу

Смехоточивые репризы.

Вздыхаю, кашляю, курю

И укоризненно смотрю

На нос его багрово-сизый.

Коверный требует реприз

И пьет до положенья риз...

В огромной бочке, по стене,

На мотоциклах, друг за другом,

Моей напарнице и мне

Вертеться надо круг за кругом.

Он стар, наш номер цирковой,

Его давно придумал кто-то, —

Но это все-таки работа,

Хотя и книзу головой.

О вертикальная стена,

Круг новый дантовского ада,

Мое спасенье и отрада, —

Ты все вернула мне сполна.

Наш номер ложный?

Ну и что ж!

Центростремительная сила

Моих колес не победила, —

От стенки их не оторвешь.

По совместительству, к несчастью,

Я замещаю зав литчастью.

1 Навтлуг — окраинный район Тбилиси.

* * *

Мы просыпались в сумраке мглистом,

Друзья не друзья, враги не враги, —

И стала наша любовь со свистом

Делать на месте большие круги.

От понедельника до субботы,

От новогодья до ноября;

Эти свистящие повороты,

Все вхолостую, впустую, зря.

Мы не держались тогда друг за друга,

И свист перешел постепенно в вой,

И я сорвался с этого круга

И оземь ударился головой.

И помутилось мое сознанье...

О, прояснить его помоги!

Снег моросит. И в густом тумане

Перед глазами плывут круги.

* * *

Одиночество гонит меня

От порога к порогу —

В яркий сумрак огня.

Есть товарищи у меня,

Слава богу!

Есть товарищи у меня.

Одиночество гонит меня

На вокзалы, пропахшие воблой,

Улыбнется буфетчицей доброй,

Засмеется,

разбитым стаканом звеня.

Одиночество гонит меня

В комбинированные вагоны,

Разговор затевает

Бессонный,

С головой накрывает,

Как заспанная простыня.

Одиночество гонит меня. Я стою,

Елку в доме чужом наряжая,

Но не радует радость чужая

Одинокую душу мою.

Я пою.

Одиночество гонит меня

В путь-дорогу,

В сумрак ночи и в сумерки дня.

Есть товарищи у меня,

Слава богу!

Есть товарищи у меня.

ОТЕЦ

По вечерам,

с дремотой

Борясь что было сил:

— Живи, учись, работай, —

Отец меня просил.

Спины не разгибая,

Трудился досветла.

Полоска голубая

Подглазья провела.

Болею,

губы сохнут,

И над своей бедой,

Бессонницею согнут,

Отец немолодой.

В подвале наркомата,

В столовой ИТР,

Он прячет воровато

Пирожное эклер.

Москвой,

через метели,

По снежной целине,

Пирожное в портфеле

Несет на ужин мне.

Несет гостинец к чаю

Для сына своего,

А я не замечаю,

Не вижу ничего.

По окружному мосту

Кружатся поезда,

В шинельку не по росту

Одет я навсегда.

Я в корпусе десантном.

Живу, сухарь грызя,

Не числюсь адресатом —

Домой писать нельзя.

А он не спит ночами,

Уставясь тяжело

Печальными очами

В морозное стекло.

Война отгрохотала,

А мира нет как нет.

Отец идет устало

В рабочий кабинет.

В году далеком Пятом

Под флагом вихревым

Он встретился с усатым

Солдатом верховым.

Взглянул и зубы стиснул,

Сглотнул кровавый ком, —

Над ним казак присвистнул

Тяжелым батожком.

Сошли большие сроки,

Как полая вода.

Остался шрам жестокий

И поет иногда.

Да это и не странно:

Ведь человек в летах,

К погоде ноет рана,

А может, просто так.

Он верит, что свобода —

Сама себе судья,

Что буду год от года

Честней и чище я,

Лишь вытрясть из карманов

Обманные слова.

В дыму квартальных планов

Седеет голова.

Скромна его отвага,

Бесхитростны бои,

Работает па благо

Народа и семьи.

Трудами изможденный,

Спокоен, горд и чист,

Угрюмый, убежденный,

Великий гуманист.

Прости меня

за леность

Непройденных дорог,

За жалкую нетленность

Полупонятных строк.

За эту непрямую

Направленность пути,

За музыку немую

Прости меня, прости...

* * *

Нехорошо поговорил

С мальчишкой, у которого

Ни разумения, ни сил,

Ни навыка, ни норова.

А он принес мне Пикассо

Какого-то периода...

Поговорил нехорошо —

Без выхода, без вывода.

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

Лишь услышу — глаза закрываю,

И волненье сдержать нету сил,

И вполголоса сам подпеваю,

Хоть никто подпевать не просил.

Лишь услышу, лишь только заслышу,

Сразу толком никак не пойму:

То ли дождь, разбиваясь о крышу,

Оглашает кромешную тьму,

То ли северный ветер уныло

Завывает и стонет в трубе

Обо всем, что тебя надломило,

Обо всем, что не мило тебе?

Схлынут горести талой водою,

Будет полночь легка и вольна,

И в стаканах вино молодое,

И на скатерти пятна вина.

И казалось, грустить не причина,

Но лишь только заслышу напев,

Как горит, догорает лучина, —

Сердце падает, оторопев.

Эту грусть не убью, не утишу,

Не расстанусь, останусь в плену.

Лишь услышу, лишь только заслышу —

Подпевать еле слышно начну.

И, уже не подвластный гордыне,

Отрешенный от суетных дел,

Слышу так, как не слышал доныне,

И люблю, как любить не умел.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Без меня народ неполный.

А. Платонов

Все тоскую по земле, по строгому,

По ее измученному лбу,

По ее привыкшему ко многому

Взгляду, пред которым я не лгу.

Слово из-за пазухи вытаскиваю,

Думаю на языке степном,

Родины улыбку вишу ласковую

В очерке всего, что за окном.

Еду и билеты компостирую.,

Слушаю вокзальную тоску,

В память ненасытную, постылую

Всякое такое волоку.

По весне иду равниной талою,

Делаю зарубки на крестах,

Молодость мою, как песню старую,

Вспоминаю, — нет, не так, не так.

Уточняли и дезинфицировали,

Кипятком крутым поили впрок,

Подо Мгой из рук у смерти вырвали,

Чтобы петь умел и плакать мог.

Эшелоны выли, поворачивая,

Провода свою тянули нудь,

И земля меня просила вкрадчивая

Прикорнуть, забыться, отдохнуть.

Но опять искал дорогу торную,

Вроде той, что вывела на Мгу.

Прикорнуть, уйти от жизни в сторону,

Отдохнуть от жизни не могу.

Семечки на полустанках лузгаю,

Голову склонив, как во хмелю,

И в слезах целую землю русскую,

Потому что верю и люблю.

ПЕСНЯ ДОВЕРЬЯ

По роскошеству нарядов

Небывалой белизны,

По обилью снегопадов

Краше не было весны.

Мне доверенности снятся,

Доверяют люди мне.

На листе слова теснятся,

Вижу подписи во сне.

По лесам, среди валежин,

На асфальте городов

Снег подошвами заслежен,

Вижу подписи следов.

Люди в сон внесли, как в терем,

Снежно-белый лист земли

И меня своим доверьем,

Расписавшись, облекли.

Приняли во мне участье,

Защитили от обид.

Как доверенность на счастье

Предо мной земля лежит.

УЧИТЕЛЬ

Как быстро и грозно вертится земля

И школьные старятся учителя!

Нет силы смотреть, как стареют они

За мирные дни, за военные дни.

Вернешься с войны, мимо школы пройдешь, —

Как прежде, шумит у дверей молодежь.

А школьный учитель — он так постарел —

В глубоких морщинах и волосом бел.

Ссутулились плечи, пиджак мешковат,

И смотрит, как будто бы в чем виноват.

Как быстро и грозно вертится земля

И школьные старятся учителя.

* * *

Тишайший снегопад —

Дверьми обидно хлопать.

Посередине дня

В столице как в селе.

Тишайший снегопад,

Закутавшийся в хлопья,

В обувке пуховой

Проходит по земле.

Он формами дворов

На кубы перерезан,

Он конусами встал

На площадных кругах,

Он тунами рожден,

Он окружен железом, —

И все-таки он кот

В пуховых сапогах.

Штандарты на древках,

Как паруса при штиле.

Тишайший снегопад

Посередине дня.

И я, противник од,

Пишу в высоком штиле,

И тает первый снег

На сердце у меня.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Проснуться в восемь

И глядеть в окно.

Весна иль осень —

Это все равно.

Лишь только б мимо,

Всюду и всегда,

В порывах дыма

Мчались поезда.

А лучше нету

Доли кочевой —

По белу свету

В тряской грузовой.

Чтоб ливень, воя,

Падал тяжело

На ветровое

Мокрое стекло.

Я жил собой

И всеми вами жил,

Бросался в бой

И плакал у могил.

А время шло,

Мужая и борясь,

И на стекло

Отбрасывало грязь.

Я рукавом

Стирал ее во мгле

На ветровом

Исхлестанном стекле.

Я так люблю

Дорогу узнавать,

Припав к рулю,

О многом забывать!

В метель, в грозу,

Лишь руку подыми,

Я подвезу —

Бесплатно, черт возьми!

Тебя бесплатно

Подвезти клянусь,

Зато обратно

Больше не вернусь.

Всегда вдвоем,

Довольные судьбой,

Мы не даем

Покоя нам с тобой.

И смотрят двое

Весело и зло

Сквозь ветровое

Грязное стекло.

* * *

Я люблю — и ты права,

Ты права, что веришь свято,

Так, как верили когда-то

В эти вечные слова.

Я люблю...

Так почему,

Почему же, почему же

Мне с тобой гораздо хуже

И трудней, чем одному?

Прохожу все чаще мимо,

И любовь уже не в счет,

И к себе

Неотвратимо

Одиночество влечет.

МОРЕ

— Что приключится дальше?

— А не все ли

Тебе равно?

— Не скрытничай. Ответь!.. —

Твои ресницы жесткие от соли

И смуглых щек обветренная медь.

И море, море, море перед нами.

За выщербленной дамбой грохоча,

Играет буря

черными волнами,

И догорает в маяке свеча.

Но ты сказала:

— Тот, кто может плавать,

Тому на этом свете не страшна

Ни тихая, обманчивая заводь,

Ни штормовая, дикая волна.

И в тот же миг

волны возвратной сила,

Угрюмо оттолкнувшись от земли,

Меня с любимой вместе в море смыла,

И мы поплыли оба, как могли.

И больше не подвластные прибою,

Плывущие без отдыха и сна,

Волны возвратной

жертвы мы с тобою —

Нас не пускает на берег она.

Не знали мы,

что счастье только в этом —

Открытом настежь море —

не мертво,

Что лишь для тех оно не под запретом,

Кто не страшится счастья своего.

Мы к берегу стремились

что есть силы,

Обетованной жаждали земли,

Мы обрели,

нашли

покой постылый —

И на погибель счастье обрекли.

Мы выплыли с тобой

на берег юга

И возле скал зажгли костры свои

Так далеко-далёко друг от друга,

Что речи быть не может о любви.

Сбеги ко мне тропинкою пологой,

Найди меня в густеющей тени

И серо-голубые с поволокой

Твои глаза

навстречу распахни!

Я подорву дороги

за собою,

Мосты разрушу,

корабли сожгу

И, как седой десантник после боя,

Умру на незнакомом берегу.

Во имя жизни

и во имя песни,

Над выщербленной дамбою прямой,

Волна морская,

повторись,

воскресни,

Меня с любимой вместе

в море смой!

ГОРОДОК

Ах, Первояну, Первояну,

На южном севере морском!

К тебе добрался я ползком —

Усталость врачевать, как рану.

Ах, городок на берегу,

Напоминающий дугу

С бубенчиками колоколен.

Живу. Дышу. Лечусь. Молчу.

С тобой поссориться хочу,

Твоим покоем недоволен.

С ним, в тишине, наедине

Тревожно, Первояну, мне

Тревожно. Слышишь, как тревожно!

Ты слышишь, я еще живой,

Живу тревогой ножевой

Угрюмо и неосторожно.

От молодости устаю,

Быть молодым перестаю,

А все никак не перестану.

Кладу седеющий висок

На холодеющий песок

В прибрежных дюнах Первояну.

ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН

Мы встретимся?

Быть может... Но не скоро...

Темны, как ночь, цыганские дела...

Кармен, Кармен! Любовь тореадора!

Как хорошо, Кармен, что ты ушла!

Теперь-то я припомню все подробно,

Как ты плясала, веер теребя,

Притопывая маетно и дробно,

Все время отрешаясь от себя.

Как из меня хотела сделать франта, —

Но, вопреки роскошествам тряпья,

Претила мне такая контрабанда

И суетность цыганская твоя.

Ты помнишь ту последнюю корриду,

В кровавой пене пегие бока?

Тебе казалось,

Больше я не выйду

Со шпагой и мулетой на быка.

Донашиваю все, что подарила,

Все то, чем покорила,

Завлекла, —

И пегий бык опять заходит с тыла,

Чтоб выбить пикадора из седла.

В загривок шпагу наискось продену

И уцелею всем смертям назло, —

И пусть из-за барьера на арену

Глядят контрабандисты тяжело.

Они тебя глазами раздевали

И недоумевали от души.

Красавица?

Быть может... Но едва ли...

Вот камни в серьгах, правда, хороши!

БУДИЛЬНИК

Часам к пяти, во тьме кромешной,

Замоскворецкою зимой

Походкой зыбкой и поспешной

Я провожал тебя домой.

Часам к пяти в Замоскворечье

Такая тьма, такая тишь.

Ты кутаешь худые плечи,

Поеживаешься, молчишь.

И нету слов, чтобы пустую

Беседу складную плести,

Я все сказал тебе вчистую,

Ну, а теперь — прощай! Прости...

Вернусь под низенькую кровлю,

Будильник туго заведу.

Себя к работе приготовлю,

Сварю кофейную бурду.

Часам к шести, прогнав зевоту

И кофе наспех проглотив,

Начну работу внеохоту —

Засяду подбирать мотив.

Мотивчик подбирать засяду,

Втянусь в старинную игру

И, шесть часов промучась кряду,

Коль бог поможет, подберу.

Под кровлей низенькой и тихой

Играй, будильник, не ленись,

Не останавливайся, тикай,

Со временем не разминись.

Ведь ты не зря стучал, как дятел,

Не зря потратил столько сил, —

Меня к работе приканатил

И к времени приколотил.

Засну. Проснусь. И каждый раз

Одно и то же первым делом:

Который час, который час,

Который час на свете белом?

* * *

Арбат — одна из самых узких улиц...

Не разминуться на тебе, Арбат!..

Но мы каким-то чудом разминулись

Тому почти что двадцать лет назад.

Быть может, был туман... А может, вьюга...

Да что там... Время не воротишь вспять...

Прошли — и не заметили друг друга,

И нечего об этом вспоминать.

Не вспоминай, а думай о расплате —

Бедой кормись, отчаяньем дыши

За то, что разминулись на Арбате

Две друг для друга созданных души.

БЕССОННИЦА

Хоронили меня, хоронили

В Чиатурах, в горняцком краю.

Черной осыпью угольной пыли

Падал я на дорогу твою.

Вечный траур — и листья и травы

В Чиатурах черны иссиня.

В вагонетке, как уголь из лавы,

Гроб везли. Хоронили меня.

В доме — плач. А на черной поляне

Пир горой, поминанье, вино.

Те — язычники. Эти — христиане.

Те и эти — не все ли равно!

Помнишь, молния с неба упала,

Черный тополь спалила дотла

И под черной землей перевала

Свой огонь глубоко погребла.

Я сказал: это место на взгорье

Отыщу и, припомнив грозу,

Эту молнию вырою вскоре

И в подарок тебе привезу.

По-иному случилось, иначе —

Здесь нашел я последний приют.

Дом шатают стенанья и плачи,

На поляне горланят и пьют.

Или это бессонница злая

Черным светом в оконный проем

Из потемок вломилась, пылая,

И стоит в изголовье моем?

От бессонницы скоро загину —

Под окошком всю ночь напролет

Бестолково заводят машину,

Тарахтенье уснуть не дает.

Тишину истязают ночную

Так, что кругом идет голова.

Хватит ручку крутить заводную,

Надо высушить свечи сперва!

Хватит ручку вертеть неумело,

Тарахтеть и пыхтеть в тишину!

Вам к утру надоест это дело —

И тогда я как мертвый усну.

И приснится, как в черной могиле,

В Чиатурах, под песню и стон,

Хоронили меня, хоронили

Рядом с молнией, черной как сон.

ЛИСТОПАДЫ

1

Здесь листопад одно мгновенье длится,

Вся в золоте грузинская столица,

В последней увядающей красе.

Как долго листья на ветвях держались,

Пожухли, обескрылели и сжались

И вдруг упали наземь — сразу все.

Напоминал о многом лист осенний,

В прожилках недомолвок и сомнений

Он был на друга давнего похож.

На дереве держался дольше срока

И, падая, спросил меня жестоко:

Что делаешь?

Чем дышишь?

Как живешь?

На перекрестке жгла листву курдянка,

Тянуло горьким дымом спозаранку,

Свои богатства город раздавал

И рисковал остаться к ноли нищим.

Осенний ветер ветхим голенищем

Костер на перекрестке раздувал.

Еще листва звенела под ногами,

Горчайший дым безвольными кругами

Тянулся к небосводу наугад.

Желтоволосый, как Сергей Есенин,

Как жизнь поэта, звонок и мгновенен,

Недолго длился этот листопад.

2

Над Курою город старым,

Первый лист упал с чинары —

Это листопад опять.

Первый лист упал со звоном,

Был когда-то он зеленым

И не думал опадать.

Порываюсь рвать со старым,

Отдаю тебя задаром,

С глаз долой, из сердца вон.

В день прощанья, в нас разлуки

Слышу горестные звуки —

Перезвяк и перезвон.

Перезвон и перезвяк

Листьев золотых и медных

На все более заметных,

Проступающих ветвях.

СОСЕДИ

Ну вот и задал я себе задачу:

Дышать и жить иначе,

Чем живу, —

Так жить, как едут эти вот на дачу,

Куда-то недалёко, под Москву.

Совсем не чинно вышли из подъезда,

Одетые по-всякому, не в масть.

Налезли в кузов, так что нету места,

Как говорится, яблоку упасть.

Они довольны, кажется, судьбою,

Вольны вершить житейский подвиг свой,

И тень машина увезла с собою

По вываренной в зное мостовой.

Басистый смех да плач ребячий тонкий,

Совсем —

Не тишь,

Но-

Прямо благодать!

Полно народу в кузове трехтонки,

А вот вещей почти что не видать.

Так и дышать корысти не в угоду.

Вот так и жить — не ради постных щей,

Так жить, чтоб много в кузове

Народу,

Так жить, чтоб мало в кузове

Вещей.

Так жители окраинных кварталов

На дачу едут, плачут и поют;

Так над землей летал Валерий Чкалов,

Механику оставив парашют.

Писать бы мне о Чкалове поэму,

И у крыльца,

На стуже,

Ввечеру

Бить колуном по звонкому полену,

И жизнь любить, покамест не умру.

* * *

Этот город, как колокол-сплетник,

Всюду радость мою раззвонил,

Чувств моих не жалея последних,

Клокотал, выбивался из сил.

Волю дал этот город злословью,

Этот колокол невечевой

Над моею последней любовью

Усмехался ухмылкой кривой.

Что я сделал тебе, чем озлобил?

Или тем, что из суетных дел,

Как запаленный конь из оглобель,

Снова вырваться я захотел?

Чем она пред тобой виновата?

Или тем, что жила не в чести,

Или все это просто расплата

За попытку себя обрести?!

Мы себя обрести захотели,

Но уйти не смогли от суда.

Вот и вышло, что надо у цели

Нам проститься с тобой навсегда.

Только плакать об этом не надо, —

Ты сегодня увидишь сама,

Как прощальным платком снегопада

В марте месяце машет зима.

* * *

Ты не напрасно шла со мною,

Ты, увереньями дразня,

Как притяжение земное,

Воздействовала на меня.

И я вдыхал дымок привала,

Свое тепло с землей деля.

Моей судьбой повелевала

Жестокосердная земля.

Но я добавлю, между прочим,

Что для меня, в расцвете сил,

Была земля — столом рабочим,

Рабочий стол — землею был.

И потерпел я пораженье,

Остался вне забот и дел,

Когда земное притяженье

Бессмысленно преодолел.

Но ты опять меня вернула

К земле рабочего стола.

Хочу переводить Катулла,

Чтоб ты читать его могла.

ФЕВРАЛЬ

Шаг один от февраля до марта...

Николай Тарасов

1

Вот из ворот арбатского двора

Она выходит, равнодушно глядя.

В нещипаном бобре солидный дядя

На тротуаре топчется.

Пора!

Пора, пора вершить еще одно,

Еще одно, последнее свиданье,

То, о котором решено заране,

Что ничего не выйдет все равно.

В проулок приарбатский из ворот

Она выходит, скроенная ладно,

И повернуть ей хочется обратно,

Но не обратно, а туда идет.

Две девочки застыли на бегу,

Во все глаза следят завороженно

За шубкой из пушистого нейлона,

За тонкой бровью, выгнутой в дугу.

В младенческом неведенье своем

Они запоминают все детали:

Ах, как воздушен газ ее вуали!

Как у нее высок ноги подъем!

Ну что глядите, думает она.

Не дай вам бог... А впрочем,

ведь когда-то

И ты пленялась дивами Арбата...

Да что там ты! Не только ты одна.

Но твой беспечный разум не постиг,

Что все, что старо, и что все, что юно,

Мечтало и мечтает обоюдно

Местами поменяться хоть на миг.

И вот машина в ночь тебя увозит

От девочек, от дома, от ворот.

Еще февраль бодрится и морозит,

Но и мороз-то сам уже не тот.

2

Летит сосулька из зимы в весну

И, перед тем как сделаться водою,

Звенит, исходит песней молодою,

И гонит сон, и клонит не ко сну.

Проулок ваш не узок, не широк,

И окна в окна смотрят не мигая,

И, по карнизу шибко пробегая,

Тревожит занавеску ветерок.

Ваш двор как перевернутый колодезь,

На дне колодца — небо, как вода.

В ту воду вы однажды окунетесь

И захлебнетесь ею навсегда.

Что там творится, в мире заоконном?!

Зима в исходе, видно по всему.

Давайте вместе слушать, как со звоном

Летит сосулька из зимы в весну.

* * *

Мне комнаты в привычку обживать,

Но не могу никак обжить вот эту —

Скольжу но навощенному паркету

И падаю на смятую кровать.

Не то чтобы сомненье одолело,

Не то чтобы мерещились враги,

А не могу обжить — такое дело! —

Перешагни порог

и помоги.

* * *

Возле трех вокзалов продавали

Крупные воздушные шары,

Их торговки сами надували

Воздухом, тяжелым от жары.

Те шары летать умели только

Сверху вниз — и не наоборот.

Но охотно покупал народ, —

Подходили, спрашивали:

Сколько?..

А потом явился дворник Вася,

На торговку косо поглядел,

Папироску «Север» в зубы вдел

И сказал:

А ну, давай смывайся...

Папиросой он шары прижег,

Ничего торговка не сказала,

Только жалкий сделала прыжок

В сторону Казанского вокзала.

На земле вокзалы хороши!

Слушай голоса гудков усталых!

От души смеются на вокзалах,

На вокзалах плачут от души.

Вижу, вижу смутно, как в тумане:

В темном, непротопленном углу

Чутко дремлют пестрые цыгане

В рухляди, на каменном полу.

Вез тебя не жить па белом свете,

Не дышать, не петь, не плакать врозь,

Мой вокзал! Согрей меня в буфете,

На перроне гулком заморозь.

* * *

Подкова счастья! Что же ты, подкова!

Я разогнул тебя из удальства

И вот теперь согнуть не в силах снова

Вернуть на счастье жалкие права.

Как возвратить лицо твое степное,

Угрюмых глаз неистовый разлет,

И губы, пересохшие от зноя,

И все, что жизнь обратно не вернет?

Так я твержу девчонке непутевой,

Которой все на свете трын-трава, —

А сам стою с разогнутой подковой

И слушаю, как падают слова.

* * *

От зноя и от пыли,

От ветра и воды

Терраску застеклили

На разные лады.

Цвела моя терраска!

Для каждого стекла

Особенная краска

Подобрана была.

С терраски застекленной,

Из пестрого окна

Мне жизнь видна зеленой

И розовой видна,

Оранжевой, лиловой

И розовой опять,

И розовое слово

Мне хочется сказать.

Стекляшками на части

Разъято бытиё,

И розовые страсти —

Призвание мое.

Нет ни зимы, ни лета,

Ни ночи нет, ни дня,

И розового цвета

Румянец у меня.

Не ведаю, какая

Погода наяву.

От жизни отвыкая,

Живу и не живу.

Но жизнь — превыше быта,

Добро — сильней, чем зло,

И вдребезги разбито

Обманное стекло.

И, как в волшебной сказке,

По мановенью лет

Приобретают краски

Первоначальный цвет.

* * *

Стоял над крышей пар,

Всю ночь капель бубнила.

Меня ко сну клонило,

По я не засыпал.

А утром развели

Мастику полотеры,

Скрипели коридоры,

Как в бурю корабли...

Натерли в доме пол,

Гостиницей пахнуло,

В дорогу потянуло —

Собрался и пошел.

Опять бубнит капель

В стволе у водостока,

А я уже далёко,

За тридевять земель.

Иду, плыву, лечу

В простор степной и дикий,

От запаха мастики

Избавиться хочу.

СПОРЫ

Мы ни о чем не спорили тогда,

Делили молча сухари и сало.

Синявинская черная вода

Под снегом никогда не замерзала.

Кто как умел спасался от зимы.

Умел ли кто? Быть может. Но едва ли...

К огню вплотную придвигались мы

И, задремав, шинели прожигали.

И, лишь размяться отойдешь па шаг,

Огнем займется кровельная хвоя,

Взрываются патроны в шалашах

И облако встает пороховое.

Но минул срок Синявинских болот,

Остались только гильзы от патронов.

Теперь мы спорим ночи напролет,

Вагон вопросов с места трудно стронув.

Теперь всю ночь, до поздних зимних зорь,

И при дневном от снега белом свете

Стой на своем, не засыпай и спорь,

Не отступай. Упрямым будь, как дети!

Мы спорим, загораясь как огонь,

Опасности таятся в наших спорах,

Как будто мы с ладони на ладонь

Вблизи огня пересыпаем порох.

ВОЗРАСТ

Наша разница в возрасте невелика,

Полдесятка не будет годов.

Но во мне ты недаром узрел старика —

Я с тобой согласиться готов.

И жестокость наивной твоей правоты

Я тебе не поставлю в вину,

Потому что действительно старше, чем ты,

На Отечественную войну.

* * *

Наедине с самим собой

Шофер, сидящий за баранкой,

Солдат, склоненный над баландой,

Шахтер, спустившийся в забой...

Когда мы пушки волокли

Позевывающей поземкой,

Команда:

«Разом налегли!..» —

Старалась быть не слишком громкой.

С самим собой наедине

Я на лафет ложился телом,

Толкал со всеми наравне

Металл в чехле заиндевелом.

Когда от Ленинграда в бой

Я уходил через предместье,

Наедине с самим собой,

И значило — со всеми вместе.

ПРОВОДЫ

Без слез проводили меня...

Не плакала, не голосила,

Лишь крепче губу закусила

Видавшая виды родня.

Написано так на роду...

Они, как седые легенды,

Стоят в сорок первом году,

Родители-интеллигенты.

Их предки, в эпохе былой,

Из дальнего края нагрянув,

Со связками бомб под полой

Встречали кареты тиранов.

И шли на крутой эшафот,

Оставив полжизни в подполье, —

Недаром в потомках живет

Способность не плакать от боли.

Меня проводили без слез,

Не плакали, не голосили,

Истошно кричал паровоз,

Окутанный клубами пыли.

Неведом наш путь и далек,

Живыми вернуться не чаем,

Сухой получаем паек,

За жизнь и за смерть отвечаем.

Тебя повезли далеко,

Обритая наспех, пехота...

Сгущенное пить молоко

Мальчишке совсем неохота.

И он изо всех своих сил,

Нехитрую вспомнив науку,

На банку ножом надавил,

Из тамбура высунул руку.

И вьется, густа и сладка,

Вдоль пульманов пыльных состава

Тягучая нить молока,

Последняя в жизни забава.

Он вспомнит об этом не раз,

Блокадную пайку глотая.

Но это потом, а сейчас

Беспечна душа молодая.

Но это потом, а пока,

Покинув консервное лоно,

Тягучая нить молока

Колеблется вдоль эшелона.

Пусть нечем чаи подсластить,

Отныне не в сладости сладость,

И вьется молочная нить,

Последняя детская слабость.

Свистит за верстою верста,

В теплушке доиграно действо,

Консервная банка пуста.

Ну вот и окончилось детство.

* * *

Паровозного пара шквалы

Вырываются из-под моста,

Смоляные лоснятся шпалы,

За верстою свистит верста.

Жизнь железной была дорогой,

Версты — годы, а шпалы — дни.

На откосе, в земле пологой,

Возле рельсов похорони.

По какой летел магистрали,

До сих пор не забыть никак.

Буксы тлели и прогорали,

Зубы ныли на сквозняках.

Кое-как заберусь в телятник,

На разъезде куплю молоко,

Подстелю под голову ватник,

Сплю спокойно и глубоко.

А проснусь, потянусь — и вскоре

Полегчает житье-бытье.

В Туапсе начиналось море

И кончалось горе мое.

И солдаты поют на нарах —

Зарыдаешь, того гляди, —

В порыжелых шинелях старых,

С медальонами на груди.

Сшей мне саван из клочьев дыма,

У дороги похорони,

Чтоб всю смерть пролетали мимо

Эшелонов ночных огни.

НОЧЬ

В землянке, на войне, уютен треск огарка.

На нарах крепко сплю, но чуток сон земной.

Я чувствую — ко мне подходит санитарка

И голову свою склоняет надо мной.

Целует в лоб — и прочь к траншее от порога

Крадется на носках, прерывисто дыша.

Но долго надо мной торжественно и строго

Склоняется ее невинная душа.

И темный этот сон милее жизни яркой,

Не надо мне любви, сжигающей дотла,

Лишь только б ты была той самой

санитаркой,

Которая ко мне в землянке подошла.

Жестокий минет срок — и многое на свете

Придется позабыть по собственной вине,

Но кто поможет мне продлить минуты эти

И этот сон во сне, в землянке, на войне.

КАЛЕНДАРЬ

Покидаю Невскую Дубровку,

Кое-как плетусь по рубежу —

Отхожу на переформировку

И остатки взвода увожу.

Армия моя не уцелела,

Не осталось близких у меня

От артиллерийского обстрела,

От косоприцельного огня.

Перейдем по Охтенскому мосту

И на Охте станем па постой —

Отдирать окопную коросту,

Женскою пленяться красотой.

Охта деревянная разбита,

Растащили Охту на дрова.

Только жизнь, она сильнее быта:

Быта нет, а жизнь еще жива.

Боганов со мной из медсанбата,

Мы в глаза друг другу не глядим —

Слишком борода его щербата,

Слишком взгляд угрюм я нелюдим.

Слишком на лице его усталом

Борозды о многом говорят.

Спиртом неразбавленным и салом

Боганов запасливый богат.

Мы на Верхней Охте квартируем.

Две сестры хозяйствуют в дому,

Самым первым в жизни поцелуем

Памятные сердцу моему.

Помню, помню календарь настольный,

Старый календарь перекидной,

Записи на нем и почерк школьный,

Прежде — школьный, а потом — иной.

Прежде — буквы детские, смешные,

Именины и каникул дни.

Ну, а после — записи иные.

Иначе написаны они.

Помню, помню, как мало-помалу

Голос горя нарастал и креп:

«Умер папа». «Схоронили маму».

«Потеряли карточки на хлеб».

Знак вопроса — исступленно дерзкий.

Росчерк — бесшабашно-удалой.

А потом — рисунок полудетский:

Сердце, пораженное стрелой.

Очерк сердца зыбок и неловок,

А стрела перната и мила —

Даты первых переформировок,

Первых постояльцев имена.

Друг на друга буквы повалились,

Сгрудились недвижно и мертво:

«Поселились. Пили. Веселились».

Вот и все. И больше ничего.

Здесь и я с друзьями в соучастие, —

Наспех фотографии даря,

Переформированные части

Прямо в бой идут с календаря.

Дождь на стеклах искажает лица

Двух сестер, сидящих у окна;

Переформировка длится, длится,

Никогда не кончится она.

Наступаю, отхожу и рушу

Все, что было сделано не так.

Переформировываю душу

Для грядущих маршей и атак.

Вижу вновь, как, в час прощаясь

ранний,

Ничего на память не берем.

Умираю от воспоминаний

Над перекидным календарем.

МЕДАЛЬОН

...И был мне выдан медальон

пластмассовый,

Его хранить велели на груди,

Сказали: — Из кармана не выбрасывай,

А то... не будем уточнять... иди!

Гудериан гудел под самой Тулою.

От смерти не был я заговорен,

Но все же разминулся с пулей-дурою

И вспомнил как-то раз про медальон.

Мою шинель походы разлохматили,

Прожгли костры пылающих руин.

А в медальоне спрятан адрес матери:

Лебяжий переулок, дом 1.

Я у комбата разрешенье выпросил

И, вдалеке от городов и сел,

Свой медальон в траву густую выбросил

И до Берлина невредим дошел.

И мне приснилось, что мальчишки

смелые,

Играя утром от села вдали,

В яру орехи собирая спелые,

Мой медальон пластмассовый нашли.

Они еще за жизнь свою короткую

Со смертью не встречались наяву

И, странною встревожены находкою,

Присели, опечалясь, на траву.

А я живу и на судьбу но сетую,

Дышу и жизни радуюсь живой, —

Хоть медальон и был моей анкетою,

Но без него я долг исполнил свой.

И, гордо вскинув голову кудрявую,

Помилованный пулями в бою,

Без медальона, с безымянной славою,

Иду по жизни. Плану и пою.

* * *

О войне ни единого слова

Не сказал, потому что она —

Тот же мир, и едина основа

И природа явлений одна.

Пусть сочтут эти строки изменой

И к моей приплюсуют вине:

Стихотворцы обоймы военной

Не писали стихов о войне.

Всех в обойму военную втисни,

Остриги под гребенку одну!

Мы писали о жизни...

о жизни,

Не делимой на мир и войну.

И особых восторгов не стоим:

Были мины в ничьей полосе

И разведки, которые боем,

Из которых вернулись не все.

В мирной жизни такое же было:

Тот же холод ничейной земли,

По своим артиллерия била,

Из разведки саперы ползли.

САРАТОВ

В Саратове

Меня не долечили,

Осколок

Из ноги не извлекли —

В потертую шинельку облачили,

На север в эшелоне повезли.

А у меня

Невынутый осколок

Свербит и ноет в стянутой ступне,

И смотрят люди со щербатых полок Никак в теплушку не забраться мне.

Военная Россия

Вся в тумане,

Да зарева бесшумные вдали...

Саратовские хмурые крестьяне

В теплушку мне забраться помогли.

На полустанках

Воду приносили

И теплое парное молоко.

Руками многотрудными России

Я был обласкан просто и легко.

Они своих забот не замечали,

Не докучали шалостями мне,

По сыновьям, наверное, скучали,

А возраст мой

Сыновним был

Вполне.

Они порою выразятся

Круто,

Порою скажут

Нежного нежней,

А громких слов не слышно почему-то,

Хоть та дорога длится тридцать дней.

На нарах вместе с ними я качаюсь,

В телятнике на Ладогу качу,

Ни от кого ничем не отличаюсь

И отличаться вовсе не хочу.

Перед костром

В болотной прорве стыну,

Под разговоры долгие дремлю,

Для гати сухостой валю в трясину,

Сухарь делю,

Махоркою дымлю.

Мне б надо биографию дополнить,

В анкету вставить новые слова,

А я хочу допомнить,

Все допомнить,

Покамест жив и память не слаба.

О, этих рук суровое касанье,

Сердца большие, полные любви,

Саратовские хмурые крестьяне,

Товарищи любимые мои!

МУЗЫКА

Какая музыка была!

Какая музыка играла,

Когда и души и тела

Война проклятая попрала.

Какая музыка

во всем,

Всем и для всех —

не по ранжиру.

Осилим... Выстоим... Спасем...

Ах, не до жиру — быть бы живу...

Солдатам головы кружа,

Трехрядка

под накатом бревен

Была нужней для блиндажа,

Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну

струна

Натянутая трепетала,

Когда проклятая война

И души и тела топтала.

Стенали яростно,

навзрыд,

Одной-единой страсти ради

На полустанке — инвалид

И Шостакович — в Ленинграде.

ЭТОТ ГОД

Спать, в подушку зарыться, забыться,

В сон, как в воду, уйти с головой!

Но горит огневая зарница,

В дом врывается гром грозовой.

Никакая, казалось мне, сила

Не поднимет с постели меня.

Но гроза неизменно будила

Плеском капель и блеском огня.

Нет, не этим — не блеском, не плеском

Я бывал ото сна отрешен, —

Потому что лишь в грохоте резком

Обрывался все время мой сон.

Я не видел, как молния режет

Сумрак ночи и сумерки дня, —

Только грохот, похожий на скрежет,

Пробуждал то и дело меня.

Я не видел, как блещет зарница,

Я но слышал, как плещет вода...

Этот год, он ни с чем не сравнится,

Не забудется он никогда.

Сколько точек над «и» он поставил,

Сколько взял вдохновенья и сил.

Глубже чувствовать время заставил,

Жажду мыслить в сердцах пробудил.

Сном забыться не мог я все лето

И забыть не смогу ничего

Из подробностей белого света

В роковые минуты его.

ПРОЩАНИЕ СО СНЕГОМ

Вот и покончено со снегом,

С московским снегом голубым, —

Колес бесчисленных набегом

Он превращен в промозглый дым.

О, сколько разных шин! Не счесть их!

Они, вертясь наперебой,

Ложатся в елочку и в крестик

На снег московский голубой.

От стужи кровь застыла в жилах,

Но вдрызг разъезжены пути —

Погода зимняя не в силах

От истребленья снег спасти.

Москва от края и до края

Голым-гола, голым-гола.

Под шинами перегорая,

Снег истребляется дотла.

И сколько б ни валила с неба

На землю зимняя страда,

В Москве не будет больше снега,

Не будет снега никогда.

МАСТЕРА

Мастера — особая

Поросль. Мастера!

Мастером попробую

Сделаться. Пора!

Стану от усталости

Напиваться в дым.

И до самой старости

Буду молодым.

Вот мой Ряд Серебряный,

Козырек-навес,

Мой ларек, залепленный

Взглядами невест.

Мы такое видели,

Поняли, прошли, —

Пусть молчат любители,

Выжиги, врали.

Пусть молчат мошенники,

Трутни, сорняки —

Околокожевники,

Возлескорняки.

Да пребудут в целости,

Хмуры и усталы,

Делатели ценности —

Профессионалы.

* * *

Касторкой пахнет!..

Миновав проселок,

Два мотоцикла,

Круто накренясь,

На автостраду,

Мимо ржавых елок,

Кидаются, расшвыривая грязь.

Прощай, мое призвание былое —

Ничтожное, прекрасное и злое...

Не знаю сам, к какому рубежу

Я от твоей погони ухожу.

* * *

Обескрылен,

ослеп

и обезголосел, —

Мне искусство больше не по плечу.

Жизнь,

открой мне тайны своих ремесел, —

Быть причастным таинству

я

не хочу.

Да будут взоры мои

чисты и невинны,

А руки

натружены, тяжелы и грубы.

Я люблю

черный хлеб,

деревянные ложки,

и миски из глины,

И леса под Рязанью,

где косами косят грибы.

* * *

Москва. Мороз. Россия.

Да снег, летящий вкось.

Свой красный нос,

разиня,

Смотри не отморозь!

Ты стар, хотя не дожил

До сорока годов.

Ты встреч не подытожил,

К разлукам не готов.

Был русским плоть от плоти

По мыслям, по словам, —

Когда стихи прочтете,

Понятней станет вам.

По льду стопою голой

К воде легко скользил

И в полынье веселой

Купался девять зим.

Теперь как вспомню — жарко

Становится на миг,

И холодно и жалко,

Что навсегда отвык.

Кровоточили цыпки

На стонущих ногах...

Ну, а писал о цирке,

О спорте, о бегах.

Я жил в их мире милом,

В традициях веков,

И был моим кумиром

Жонглер Олъховиков.

Он внуком был и сыном

Тех, кто сошел давно.

На крупе лошадином

Работал без панно.

Юпитеры немели,

Манеж клубился тьмой.

Из цирка по метели

Мы ехали домой.

Я жил в морозной пыли,

Закутанный в снега.

Меня писать учили

Тулуз-Лотрек, Дега.

К МОРЮ

Владыки и жрецы глядят за окоем,

Неведомую даль испытывая взглядом.

Неинтересно им смотреть на то, что рядом,

Когда они стоят на берегу твоем.

А я, ничтожный раб, наедине с тобою,

Неведомую даль ладонью заслоня,

Восторженно гляжу на линию прибоя,

И, словно горизонт, она влечет меня.

ЧАСЫ

Отец

закончил жизнь

и труд...

Но, как у мертвеца

на фронте,

Часы отца

Еще идут

И не нуждаются

в ремонте.

И чтоб не прерывалась

нить,

Связующая воедино

Судьбу отца и долю

сына,

Часы придется

починить,

Когда испортится

пружина.

Я отыщу часовщика,

Скажу:

— Пружина

не пружинит...

И часовщик

Наверняка

Часы отцовские

починит...

Я прикреплю их

на стоне,

У изголовья

Над диваном.

Вернется жизнь —

К часам карманным

И чувство времени —

Ко мне.

А ты, отец,

Спокойно спи, —

Надежна и прочна

пружина.

И звенья времени —

В цепи,

Которая нерасторжима.

ЗАЩИТНИК МОСКВЫ

Вышел мальчик

из дому

В летний день

в первый зной.

К миру необжитому

Повернулся спиной.

Улыбнулся разлуке,

На платформу шагнул,

К пыльным поручням

руки,

Как слепой, протянул.

Невысокого роста

И в кости не широк,

Никакого геройства

Совершить он не смог.

Но с другими со всеми,

Неокрепший еще,

Под тяжелое Время

Он подставил плечо:

Под приклад автомата,

Расщепленный в бою,

Под бревно для наката,

Под Отчизну свою.

Был он тихий и слабый,

Но Москва без него

Ничего не смогла бы,

Не смогла ничего.

ЖЕНЩИНЫ

Впотьмах

семенили

сутуло...

Бескровные лица в пыли...

Земля от войны отдохнула,

И вышли на свет — расцвели.

Вечерние платья скроили,

Панбархат сшивали в края,

Придумали моды и стили, —

У каждой прическа своя.

Свои тон разговора и кожи, —

Но пристальней в лица взгляни:

А вдруг друг на друга похожи

От этого стали они?

Нет, нет, не похожи ни капли

Девчонки в юбчонках тугих,

Одни длинноногие цапли

На коротконогих других.

Неужто же снова над миром

Провоет сирена,

а там

Война роковым нивелиром

Пройдется по женским чертам?

И в мире опять воцарится

Спасительный ватник-урод?

Война нивелирует лица...

А может быть, наоборот?

* * *

Просыпался от лопат,

По булыжнику скребущих.

Звезды крупные горят,

Нету снега в райских кущах.

Ну а здесь, вдали от звезд,

Райская не в моде нега,

На булыжниках нарост

Льда и смерзшегося снега.

Был недавно так глубок

Сон предутренний.

Но тяжко

Нажимает на скребок

Кашляющий старикашка.

Как давно, свою метлу

Навсегда поставив в угол,

Из ночной в иную мглу

Старичок навечно убыл.

Над тобой, река Москва,

И над руслами каналов —

Задранные кузова

Непотребных самосвалов.

Как давно совсем не те

Звезды из холодной ночи.

Полуробот что есть мочи

Громыхает в темноте.

Полуробот молодой,

Четырехколесный малый,

Снег счищает с мостовой —

На конвейер —

в самосвалы.

Выгнутые в полукруг

Загребалки полурук.

Рахитичный полуробот,

Слышишь мой бессонный ропот

Я ропщу лишь потому,

Что с тебя все взятки гладки,

Кибернетика в зачатке

И бессонница в дому.

СТАНИСЛАВА

Сколько шума,

ах, сколько шума!

Пересуды на все лады.

Шуба куплена!

Шуба!!

Шуба...

Только б не было вдруг беды...

Шуба куплена

неплохая —

Привлекательная на вид.

Мехом огненным полыхая,

Над кроватью она висит.

Тридцать

стукнуло

Станиславе, —

Не кому-то, а ей самой, —

И она, несомненно, вправо

В шубу вырядиться зимой.

Тридцать —

прожиты трудновато:

Было всякое, даже грязь.

Станислава не виновата

В том, что женщиной родилась.

Не сложилось в начале самом:

Станислава

была

горда, —

Ну, а он оказался хамом —

Бабник, синяя борода.

И сама не припомнит —

пела

Или слезы рекой лила.

Только вскоре

не утерпела,

Дверью хлопнула и ушла.

Прерывая веселье стоном,

От бессонных ночей бледна,

В женском поиске исступленном

Десять лет

провела она.

Женский поиск

подобен бреду —

День короток, а ночь долга.

Женский поиск

подобен рейду

По глубоким тылам врага.

Так, без роздыха и привала,

На хохочущих сквозняках,

Станислава

себя искала

И найти не могла никак.

Научилась

прощаться просто,

Уходя, не стучать дверьми.

И процентов на девяносто

Бескорыстной

была с людьми.

Но презренного нет металла,

И на лад не идут дела.

Голодала и холодала, —

Экономию навела.

Продавцы намекали грубо

На особые времена.

И в конечном итоге —

шуба

Над кроватью водворена.

На дворе — молодое лето, —

Улыбайся, живи, дыши.

Но таится тревога

где-то

В самом дальнем углу души.

Самодержцы, Владыки, Судьи,

Составители схем и смет,

Ради шубы —

проголосуйте!

Ради Стаей

скажите —

нет!

Ради мира

настройте речи

На волну моего стиха, —

Дайте Стасе закутать плечи

В синтетические меха.

Воспитать разрешите братца,

Несмышленыша, малыша.

Дайте в шубе покрасоваться —

Шуба новая

хороша!

Чтобы Стася могла

впервые,

От восторга жива едва,

Всунуть рученьки

в меховые,

На три четверти

рукава.

* * *

Все приходит слишком поздно, —

И поэтому оно

Так безвкусно, пресно, постно, —

Временем охлаждено.

Слишком поздно — даже слава,

Даже деньги на счету, —

Ибо сердце бьется слабо,

Чуя бренность и тщету.

А когда-то был безвестен,

Голоден, свободен, честен,

Презирал высокий слог,

Жил, не следуя канонам, —

Ибо все, что суждено нам,